1. 売上成長に悩む食品EC事業者の皆様へ

食品EC市場は、コロナ禍以降の需要拡大を背景に、多くの事業者が参入し活況を呈してきました。しかし、その一方で、市場の成熟に伴い競争は激化の一途をたどり、以前のようにただ商品をモールに出品するだけでは売上が伸び悩む時代になったと言えます。日々の業務に追われる中で、「何が正解か分からない」「広告費ばかりかさんでいる」「次の打ち手が見つからない」といった課題に直面している現場担当者やマネージャーの方も少なくないのではないでしょうか。

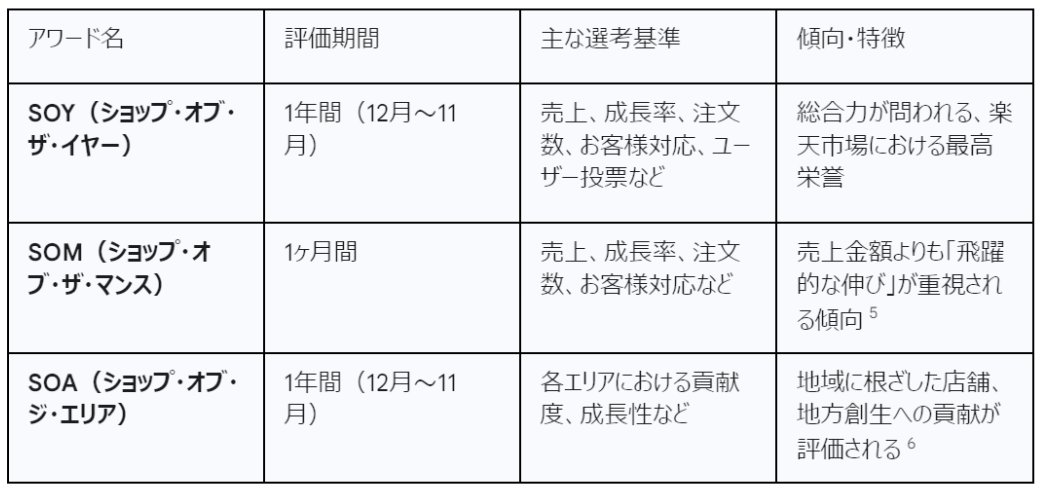

こうした状況下で、楽天市場に出店する多くの事業者が目指す指標の一つに、SOY(ショップ・オブ・ザ・イヤー)、SOM(ショップ・オブ・ザ・マンス)、SOA(ショップ・オブ・ジ・エリア)といった各賞の受賞が挙げられます。これらの賞は、単なる売上規模の大きさだけでなく、顧客からの高い評価や運営品質、成長性など、多岐にわたる項目で総合的に評価されるため、受賞すること自体が「顧客に信頼される優良店舗」であることの客観的な証明となります。

本記事では、300社以上の食品EC支援実績を持つGastroduceJapan株式会社の知見をもとに、これらのアワード受賞に共通する本質的な成功戦略を、具体的なノウハウと事例を交えて解説します。

2. なぜ食品ECは「ただ売るだけ」では壁にぶつかるのか

食品ECが他のジャンルと一線を画すのは、その商材が持つ特殊性に起因する事業構造上の課題です。消費者が商品を「手に取って鮮度や品質を確認できない」というオンライン販売の根本的なデメリットに加え、生鮮食品などは「保存方法や配送」に細心の注意を要します。

さらに、冷蔵・冷凍が必要な商材では「送料負担」が大きな壁となり、客単価や利益率を圧迫する傾向にあります。こうした課題を乗り越え、持続的な成長を実現するためには、単純な価格競争や広告の量に頼るのではなく、より本質的な価値提供が不可欠となります。

この点において、楽天市場が授与する各種アワードは、EC事業者が目指すべき成功の羅針盤を示しています。これらの賞は、単に売上上位店舗を選ぶだけでなく、年間・月間の売上成長率や注文件数に加え、お客様対応の品質、そしてユーザーからの投票といった「顧客からの支持」を重要な選考基準としています。

これらの基準は、食品ECにおける上記の課題を克服し、顧客と強い信頼関係を築き上げた店舗が評価されることを意味します。

以下に示す通り、各アワードにはそれぞれ異なる評価期間と重視される要素があり、事業の成長フェーズや特性に応じた戦略を立てることが可能になります。

この比較からわかるのは、SOYは一年を通じた総合的な取り組みの成果であり、SOMは瞬間的な成長や特定の施策の効果を測る指標となりうるということです。また、SOAは地域性を強みとする店舗にとって重要な目標となります。これらの賞を戦略的に捉えることで、自社が次に何をすべきかのヒントが見えてきます。

3. 楽天アワードは「商品力」と「顧客体験」の掛け合わせで決まる

我々GastroduceJapan株式会社のコンサルティング現場で培ってきた知見から、楽天アワード受賞の鍵は「商品力」と「顧客体験」を高いレベルで掛け合わせることに集約されると考えています。アワードの選考基準が示す通り、単なる売上獲得だけでは不十分であり、顧客に選ばれ、愛される店舗となるための戦略が不可欠です。

3-1. 【商品力の設計】ターゲットとニーズの深掘り

食品ECの市場は、大きく「ギフト需要」と「自家需要」に分けられ、商材によっても「必需品」と「嗜好品」に分類することができます。ギフト需要は、お中元やお歳暮、母の日などの季節イベントに大きく左右され、見栄えや特別感、ラッピング、熨斗、メッセージカードなどの付加価値が重要となります。一方、自家需要は日常の食卓を豊かにする目的で、利便性やコスパ、品質への信頼が鍵となります。

また、食品ECの転換率(CVR)は他のジャンルと比較して非常に高い傾向にあります。これは、食品を購入する消費者の意図が非常に明確であることの表れです。消費者が単に安さを求めているのではなく、「良いものを効率的に見つけたい」という本質的な欲求を持っていることを示唆しています。したがって、戦略の第一歩は、この潜在的な欲求を捉え、価格競争から脱却した価値訴求を確立することから始まります。

3-2. 【顧客体験の向上】CVR最大化とファン化戦略

売上を構成する公式は「アクセス数 × 転換率(CVR) × 客単価」であり、特にCVRは広告効率や利益率に直結する重要な指標です。食品ECにおいて、このCVRを最大化するためには、商品ページの「ファーストビュー(FV)」が決定的な役割を担います。我々の支援実績では、FVの訴求力を高める以下のステップが成果につながる傾向があります。

- ターゲットの明確化: 誰に、どんな課題を解決する商品かを一目でわかるようにする。

- 独自性の提示: 競合他社にはない「なぜその商品が特別なのか」を明示する。

- 信頼性の担保: 生産者の顔や製造過程を可視化し、安心感を醸成する。

- シズル感の訴求: 湯気やみずみずしさなど、五感に訴えかける画像や動画で食欲を刺激する。

- お得感の演出: 期間限定のクーポンやセット販売を提示し、購買を後押しする。

さらに、アワード受賞に不可欠な「お客様対応」や「ユーザー投票」といった要素は、地道な顧客体験向上施策によって築かれます。例えば、サンキューカードを同梱したり、レビューに丁寧に返信することで、顧客満足度を向上させることができます。これは単なるサービス提供に留まらず、顧客との人間的なつながりを築くことで、長期的なファン化を促す施策と言えます。

4. 実践ノウハウ・事例紹介:アワード受賞企業から学ぶ成長の軌跡

ここからは、実際にアワードを受賞し、飛躍的な成長を遂げた食品EC事業者の事例を、その成功の背景にある戦略とともに解説します。

4-1. 事例1:松屋フーズの受賞に見る総合力

大手外食チェーンの松屋フーズは、2023年に楽天市場の「SOY惣菜・食材ジャンル大賞」をはじめ、国内主要5大ECモールで年間アワードを複数受賞するという快挙を成し遂げました。その成功の背景には、単なる一過性のヒットではない、再現性のある本質的な戦略が存在します。

かつて同社のEC事業は、「設定やバナーの訴求力が弱く、セール情報も十分に伝わっていない」状態にありました。しかし、サイト全体の基盤を見直し、多角的な改善施策を徹底することで、状況は一変します。

具体的には、

- LP(ランディングページ)の構成見直し

- 検索対策の強化

- サムネイル画像の改善

- 広告戦略の最適化

などの取り組みを実施。さらに、セール情報をLP上に分かりやすく表示し、「期間限定割引」や「セット商品のコスパ感」を訴求することで、衝動買いを促す“あおり”を効果的に演出しました。

その結果、楽天市場における売上は約30倍、EC全体では40倍という大幅な成長を遂げています。また、松屋フーズが複数モールで同時にアワードを受賞した事実は、特定のプラットフォームに依存しない、汎用的かつ体系的なEC運営ノウハウを確立していることの証とも言えます。

この成功体験をもとに、ECモール運営の受託支援サービス「ブチアゲ!」もスタートしており、自社のノウハウを他社支援にも展開しています。

5. まとめ・次のアクション提案:まずはここから始めましょう

SOY・SOM・SOAといった楽天市場のアワード受賞は、決して偶然の産物ではなく、日々の地道な努力と戦略の積み重ねによって掴み取ることができます。

本記事で解説したように、アワードは「売上規模」だけでなく、「顧客からの信頼」や「店舗運営品質」が総合的に評価されるため、これらを目標にすることは、結果として「ファンに愛される強い店舗」になることと同義です。

まずは、以下の3つのアクションから自社の現状を見直してみることをお勧めします。

- ターゲットと商品カテゴリーの再定義:

自社の商材が「ギフト」と「自家用」、「必需品」と「嗜好品」のどこに位置するかを再分析し、最も効果的な訴求方法を再検討する。 - CVRを左右するファーストビュー(FV)の見直し:

商品ページのFVが、ターゲットの課題を解決する商品であることを明確に伝えられているか、シズル感や信頼性が十分に表現されているかを確認する。 - お客様対応における「小さな感動」を生む施策の導入:

サンクスメールやレビューへの丁寧な返信から始め、顧客との関係性を一歩深めるための取り組みを始める。

これらの戦略を自社だけで実行し、PDCAサイクルを回していくことは容易ではありません。もし、より深く、専門的なサポートを必要とされているのであれば、食品ECに特化したプロと共に成果を出していくことをご検討ください。

私たちは、貴社のビジネスモデルに合わせた最適な戦略を伴走型で構築し、アワード受賞はもちろん、その先の持続的な成長を実現するための支援を提供します。食品ECのことでお困りなら、ぜひGastroduceJapan株式会社にご相談ください。