1. 導入

「ECサイトの売上が伸び悩んでいる」「何が正解かわからない」「競合が多すぎて価格競争に疲弊している」——食品EC事業者様の現場で、このような悩みを耳にする機会は決して少なくありません。EC市場全体の拡大に伴い、食品ECへの参入障壁が下がり、競争が激化しています。一見、手軽に始められるように見えるECの世界も、実際には「なんとなく」の施策では成果が出にくくなっているのが現状です。

あなたは今、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、あるいは自社ECのいずれかで、販促、制作、広告、CRMといった業務を担当し、日々の売上と向き合っているかもしれません。これまでに様々な施策を試してきたものの、次の打ち手が見つからず、成功への道筋に確信が持てない、あるいは「もっとできるはずだ」と感じているのではないでしょうか。そして、その課題は「担当者のスキル」にある、と感じているかもしれません。

本記事では、食品EC支援で圧倒的な実績を持つGastroduce Japanが、長年のコンサルティング経験から導き出した、食品ECで成果を出すEC担当者になるための「これだけは外せない」重要スキルを徹底解説します。単なる知識の羅列ではなく、Gastroduce Japanが現場で実践し、成果を出してきた具体的なノウハウと思考法を余すことなくお伝えします。この記事が、あなたのEC事業を次のステージへと引き上げる一助となることを願っています。

2. 市場背景と課題

EC市場全体が成長を続ける一方で、食品ECは特にその競争が激化の一途を辿っています。単に商品をオンラインで販売するだけでは通用しない時代になり、多くの事業者が以下のような共通の課題に直面しています。

市場の変化と競争環境の激化

- 検索・広告費の高騰: 楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングといったモール内広告の競争が激化し、広告費用対効果(ROAS)の悪化に悩む事業者が増加しています。これは、多くの事業者が「検索上位表示」や「広告枠の獲得」に注力しすぎた結果、価格競争に陥りやすくなっているためと考えられます。

- CVRの伸び悩み: アクセスは増えても、なかなか購入に繋がらない、という課題を抱えるECサイトは少なくありません。消費者は多くの選択肢を持つ中で、購入の決め手となる「共感」や「信頼」が得られないと、簡単に離脱してしまいます。

- 同質化による埋没: 多くの事業者が似たような商品を、似たようなプロモーションで販売しているため、顧客の目に留まりにくく、特徴が埋没してしまう傾向があります。

よくある失敗例・勘違い

多くの食品EC事業者が陥りがちな失敗や勘違いは、戦略の根幹に関わる部分に存在します。

- 価格勝負への依存: 「安ければ売れる」という短絡的な思考に陥り、無理な値下げ競争に巻き込まれてしまうケースです。これは短期的な売上には繋がっても、利益を圧迫し、ブランド価値を毀損します。ある食品EC企業では、安易な値下げで売上は一時的に伸びたものの、粗利が大きく減少し、最終的に経営が立ち行かなくなった事例もあります。

- 「なんとなく」の訴求: 商品の特徴を羅列するだけで、それが顧客にとってどのような価値があるのか、どのような感情を満たすのかが不明確な訴求です。単なる「美味しい」では、顧客の心を動かすことはできません。

- ターゲット不在のプロモーション: 誰に届けたいのかが曖昧なまま、一般的な広告を打ったり、広くイベントに参加したりするケースです。結果として、費用対効果が低く、効果的な集客に繋がらないことがほとんどです。

- 新規顧客獲得偏重: 新規顧客の獲得ばかりに注力し、既存顧客へのリピート施策がおろそかになっているケースです。食品ECにおいて、リピート顧客は売上安定の要であり、新規獲得コストが上昇する中でLTV(顧客生涯価値)を高めることが喫緊の課題となっています。

これらの課題を乗り越え、持続的に売上を最大化するためには、本質的な戦略設計と、データに基づいた実践的なノウハウが不可欠です。そして、それを実行する「EC担当者のスキル」が、何よりも重要になるのです。

3. 成功の原則・戦略設計:EC担当者に必須の3つの能力

Gastroduce Japanのコンサルティング現場では、EC事業の成功を支えるEC担当者には、以下の3つの能力が不可欠だと考えています。これは、単なる知識の有無ではなく、思考法や実行力に関わる根幹的なスキルです。

3.1. 【能力1】論理的思考力とデータ分析力:「数字で語り、仮説を検証する力」

EC担当者の仕事は、日々刻々と変化する数字との対話です。感覚ではなく、データに基づき「なぜ」を深掘りし、売上や利益の改善に繋げる論理的思考力が求められます。

- 売上の因数分解を徹底する:

- 売上は「アクセス数 × 転換率(CVR) × 客単価」で成り立ちます。この基本を理解し、現在の売上課題がどこにあるのかを特定する能力が必須です。

- アクセス数(UU): どこから、どのように顧客が流入しているか(広告、検索、メルマガなど)。

- 転換率(CVR): サイトに訪問した顧客が、どれだけ購入に繋がったか。商品ページ、カート、決済フローなどに問題がないか。

- 客単価(AOV): 顧客が1回の購入でどれくらいの金額を使うか。

- データを確認したら、「なぜこの数字なのか?」「この数字を改善するには?」と問い続ける訓練が重要です。* 主要な指標(KPI)を正確に読み解く:

- Googleアナリティクス、各ECモールの管理画面(例:楽天市場のRMS、Amazonのビジネスレポート、Yahoo!ショッピングのストアクリエイターPro)を使いこなし、各種レポートから必要な情報を正確に抽出できるスキルは基本中の基本です。

- 特に広告運用においては、ROAS(Return On Advertising Spend:広告費用対売上)やCPA(Cost Per Acquisition:顧客獲得単価)といった指標を理解し、広告が真に利益に貢献しているかを判断する能力が求められます。

- 広告の実績を定期的に確認し、ROASが高い広告枠や商品を検証したり、CVRやCPC(クリック単価)の悪化原因を分析したりする習慣をつけましょう。

3.2. 【能力2】戦略的思考力と企画力:「市場と顧客を見据え、新たな価値を創造する力」

データ分析で課題を特定したら、次にその課題を解決し、事業を成長させるための「打ち手」を考える戦略的思考力と企画力が必要になります。

- 「商品分類」に基づいた戦略設計:

- 私たちは食品ECの商品を「ギフト vs 自家需要」そして「必需品 vs 嗜好品」の2軸で分類します。この分類が、売れる戦略を構築する上で最も重要な出発点です。

- ギフト商品: リピート率が低い傾向にあるため、新規獲得に集中し、価格ではなく「感謝」「特別感」といった感情的価値を強く訴求します。例えば、あるギフトECでは、写真、キャプション、バナーに贈答シーンの感情を表現するデザインを徹底したところ、CVRが向上しました。

- 自家需要商品(必需品): 米、海苔、ナッツなど。なくなるたびに買われるためリピート率が高く、EDLP(エブリデーロープライス)戦略や検索対策が効果的です。

- 自家需要商品(嗜好品): もつ鍋、スイーツ、ピザなど。衝動買い要素が強く、大きな値下げ幅での1商品集中型セールや、テレビショッピングのような「あおり」を駆使したページ作りが有効です。

- この分類と戦略の連動性を理解することで、費用対効果の高い施策を打てるようになります。

- 私たちは食品ECの商品を「ギフト vs 自家需要」そして「必需品 vs 嗜好品」の2軸で分類します。この分類が、売れる戦略を構築する上で最も重要な出発点です。

- ファーストビュー(FV)設計とバナー訴求の最適化:

- ユーザーがサイトを訪れて最初に目にするFVは、CVRに直結します。ここには「誰のための商品か」「どんな悩みを解決するか」「なぜ今買うべきか」という情報を凝縮する必要があります。

- 「売れる食品デザインの基本」として、ユーザーのニーズに直接訴求できる要素(例:美味しそう、高品質、お得感)がしっかり伝わるように表現できているかが重要です。特に嗜好品の場合、きれいなページよりも、文章で直接お得さ、付加価値を伝え、写真で食欲をそそる「あおり」が有効です。

- バナーにおいては、楽天市場やYahoo!ショッピングのガイドライン内で、セール情報やランキング実績を「黄色字+黒縁」で入れることでCTR(クリック率)上昇を狙うことが可能です。ある店舗では、この方法で主要バナーのCTRを平均1.5倍に引き上げました。

- 顧客心理に基づいた価格戦略:

- 安易な値下げは利益を圧迫します。価格戦略は、売上の「転換率×単価」を最大化させるラインで考えます。

- 例えば、ある食品ECで1,999円(送料別)の餃子は売れ行きが鈍かったものの、「2個買ったら送料無料(合計3,998円)」という施策を打ち出したところ、お客様が「この店舗内でお得に購入する」方法を模索する心理が働き、結果的に2個買いを促進し、客単価を引き上げつつ衝動買いを誘発することに成功しました。これは、単なる「最安値」ではなく、「その店舗内でのお得感」を演出することで価格競争から抜け出す戦略です。

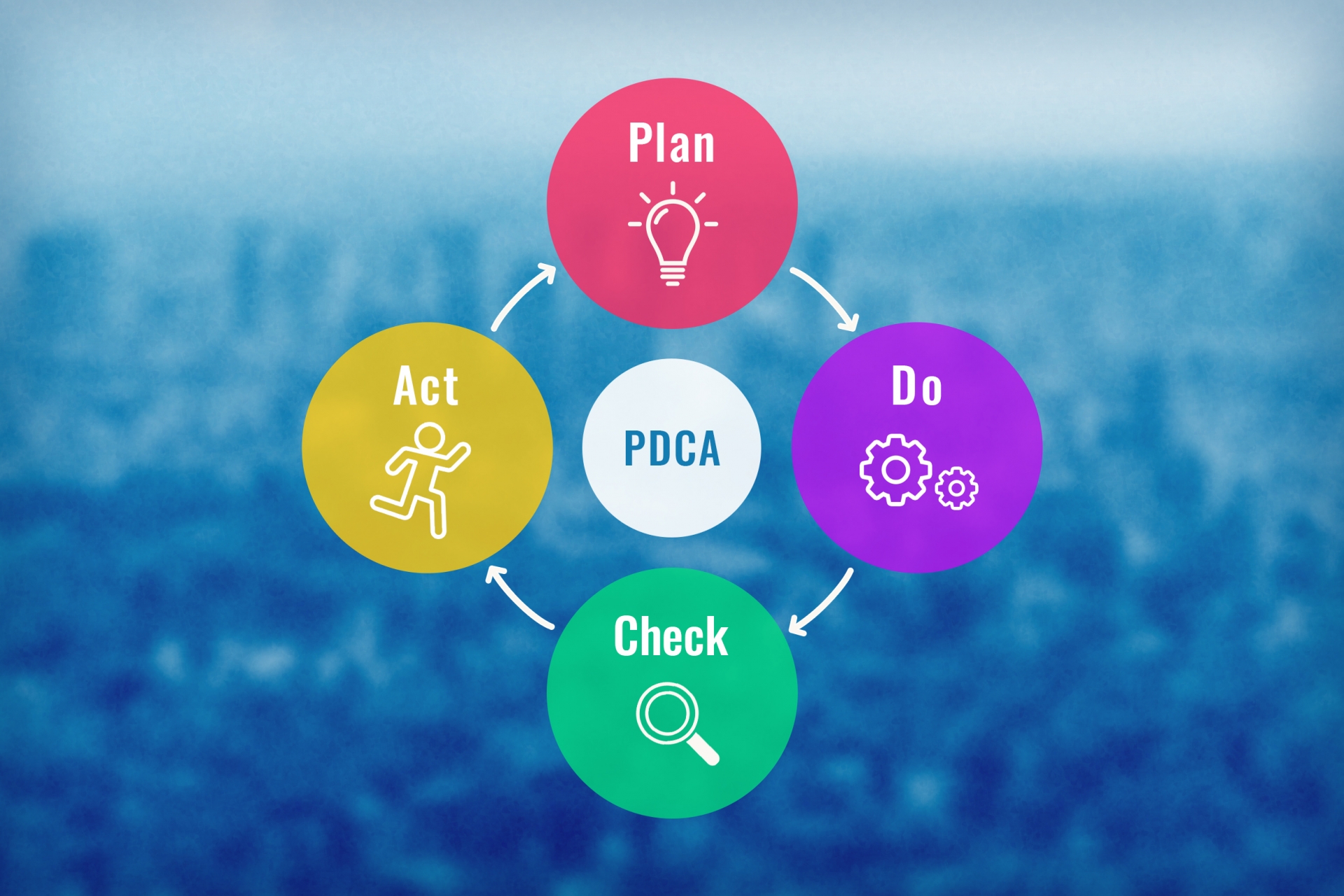

3.3. 【能力3】実行力とPDCAサイクル:「計画を形にし、高速で改善し続ける力」

どんなに優れた戦略も、実行し、その結果を検証し、改善するPDCAサイクルを回さなければ意味がありません。

- タスク管理と納期遵守:

- Asanaなどのプロジェクト管理ツールを使いこなし、タスクの進捗、担当、納期を明確に管理する能力が必須です。

- 上司は質のリカバリーはできても納期のリカバリーはできません。納期遅延の見込みがある場合は、発覚した時点で速やかに上司、マネージャー、依頼者に報告する徹底力が求められます。

- 報連相と情報共有の徹底:

- 「事前確認(期日、所要時間、イメージ、アジェンダ)」、「2割共有(現状の進め方で問題ないか)」、「リスクが少しでも発生した時の報告」、「完了報告」の徹底は、EC運営におけるミスや手戻りを防ぎ、効率性を高める上で不可欠です。

- 認識のズレを防ぐためのコミュニケーションは、トラブルを未然に防ぐ生命線となります。

- 自動化・効率化への意識:

- ショートカットキー、辞書登録・定型文の活用はもちろん、ChatGPTのようなAIツールを表作成、文章構成、案出しなど多方面で活用し、業務効率を向上させる視点を持つことが、現代のEC担当者には必須です。

- 「車輪の再発明」を防止するために、既存のフォーマットやチェックリストを活用し、一定の品質を保ちつつ、無駄な作業を避ける意識も重要です。

4. 実践ノウハウ・事例紹介

Gastroduce Japanが実際に支援した事例から、上記スキルがどのように成果に繋がったかをご紹介します。(企業名は伏せています)

4.1. 【事例1】老舗食品メーカーECサイトの売上300%アップ(商品分類とFV最適化)

ある老舗の食品メーカーECサイトは、長年の顧客はいるものの、新規顧客獲得に伸び悩み、売上は月商500万円前後で停滞していました。商品は、贈答用の高級品(ギフト×嗜好品)と、家庭用の日常使い品(自家需要×必需品)が混在しており、明確な戦略がありませんでした。

- 課題:

- 商品の特性(ギフト/自家需要、必需品/嗜好品)が混在しており、ページ構成や広告戦略が曖昧だった。

- 特に自家需要品のFVが、品質の良さを示すものの、衝動買いを誘発するような「お得感」や「メリット」の訴求が不足していた。

- 戦略:

- 商品の2軸分類を徹底: 全商品を「ギフト/自家需要」「必需品/嗜好品」で明確に分類。

- 自家需要品(必需品)のFV最適化:

- メインの集客商品(例:米、乾物)について、「とにかく安く、安心できる」という顧客ニーズをFVで徹底訴求。

- 楽天のガイドライン内で、商品第一画像に「大容量」「訳ありだけどお得」「送料無料」といったキーワードを大きく表示。

- 「レビュー数〇〇件突破!」といった社会的証明もFVに配置。

- 広告運用最適化:

- 必需品には、検索広告とEDLP戦略が有効であることを徹底。

- 嗜好品には、セール時の大規模なバナー広告やメルマガ広告で衝動買いを誘発。

- 結果:

- 戦略転換後6ヶ月で、新規顧客獲得数が前年比250%増、月商はピーク時で1,500万円を超えるなど、大幅な売上アップを達成しました。

- 特に、必需品である主力商品のCVRが向上し、リピート率も安定。高単価の嗜好品がイベント時に爆発的に売れるというサイクルが生まれました。

- 学び: EC担当者が、「自分の商品がどの分類に属し、その分類の顧客は何を求めているのか」をデータで正確に把握し、FVや広告の訴求に落とし込むスキルが、売上向上に直結します。

4.2. 【事例2】冷凍加工食品ECサイトの月商ギネス更新(データ分析とPDCA)

ある冷凍加工食品のECサイトは、セール時には一時的に売上が伸びるものの、安定した成長ラインを描けていませんでした。担当者は日々様々な施策を打つものの、何が効果的か、なぜ失敗したかが曖昧なままでした。

- 課題:

- 広告運用は行っているものの、ROASやCVRの具体的な改善策が見つけられていなかった。

- 施策の「なぜ」を深掘りする分析が不足しており、次に繋がる改善ができていなかった。

- チーム全体の情報共有が属人化しており、ミスや手戻りが発生していた。

- 戦略:

- データ分析の徹底と真因追求:

- 広告パフォーマンスレポート(例:楽天市場のRMP)を徹底的に活用。ROASだけでなく、CPC、CTR、CVR、アシストコンバージョンまで含めて、「どこがボトルネックか」「なぜそうなっているのか」を「なぜなぜ分析」で深掘りしました。

- 例えば、ある広告のROASが低い場合、CTRが悪いのか、CVRが悪いのかを特定し、もしCVRが悪ければ、商品ページの問題なのか、ターゲットとのミスマッチなのか、といった形で真因を探りました。

- 実行と検証のPDCAサイクル高速化:

- 分析結果に基づき、FVのバナー改善、商品名のキーワード最適化、キャッチコピーの変更など、具体的で計測可能な対策を立案。

- 施策実行後、すぐに効果を測定し、その結果からさらに改善点を見つけるサイクルを週次で回しました。

- Asanaを活用したタスク管理と報連相ルールを徹底し、誰が、何を、いつまでに、どう完了したかを明確にしました。

- データ分析の徹底と真因追求:

- 結果:

- このサイトは、徹底したデータ分析と高速PDCAの結果、ある月に過去最高の月商を更新しました。これは、適切な戦略と実行力がいかに重要かを示しています。

- 特に広告運用においては、ROASが飛躍的に改善され、新規顧客獲得コストの削減に成功しました。

- 学び: EC担当者が、データ分析から真因を特定し、具体的な対策を立て、その有効性を検証する「実行と改善のサイクル」を回せる能力は、持続的な売上成長の原動力となります。また、「論理的思考力とデータ分析力」「戦略的思考力と企画力」「実行力とPDCAサイクル」の全てを高いレベルで持ち合わせることが、EC事業を成功に導く鍵となるのです。

5. まとめ・次のアクション提案

本記事では、食品ECで成果を出すEC担当者に不可欠な3つの能力——「論理的思考力とデータ分析力」「戦略的思考力と企画力」「実行力とPDCAサイクル」——について、Gastroduce Japanのコンサルティング現場の知見と事例を交えて解説しました。

- 論理的思考力とデータ分析力: 数字の「なぜ」を問い、課題を特定するEC担当者の「頭脳」です。

- 戦略的思考力と企画力: 市場と顧客ニーズを捉え、具体的な打ち手を考えるEC担当者の「心臓」です。

- 実行力とPDCAサイクル: 計画を形にし、高速で改善を回すEC担当者の「手足」です。

「まず何から見直すべきか?」と迷われているなら、第一歩として、貴社の主要な商品が「ギフト/自家需要」のどちらに属し、さらに「必需品/嗜好品」のどちらに分類されるか、という2軸分類から始めてみてください。そして、その分類に応じた現在のプロモーションやページ作りと、本記事で提案した戦略との「ズレ」がないかを検証することをお勧めします。

食品EC市場は、奥深く、競合も多いですが、これらの重要スキルを身につけ、実践することで、必ずやブレイクスルーを達成できるはずです。

もし、貴社の食品EC事業で、これらの戦略を具体的にどう落とし込むべきか、EC担当者のスキルアップをどう進めるべきか、次の打ち手をプロと一緒に考えたいとお考えでしたら、ぜひGastroduce Japanにご相談ください。食品ECに特化したプロのコンサルタントが、あなたの事業の成長を強力にサポートいたします。