食品ECにおいて売上を大きく左右するのが「写真」です。

どれだけ商品の品質が高くても、写真でその魅力が十分に伝わらなければ、消費者の心を動かすことはできず、結果として購入にはつながりません。

食品は他の商材以上に「見た目」が購買意欲を大きく刺激します。

例えば、ジューシーな肉汁が滴るステーキの断面、湯気が立ちのぼるラーメン、光沢のある炊き立てのご飯。これらは、消費者の五感のうち「視覚」から「味覚・嗅覚」を想起させる強力なトリガーとなります。

検索結果ページやランキング、広告枠に商品が表示された際、わずか数秒で「クリックするかどうか」を決めるのは写真の印象です。つまり、写真は購入の最終判断だけでなく、クリック率(CTR)を高める入り口としても欠かせない役割を担っています。

……このように、食品ECにおいて写真のクオリティは、商品の価値を引き出すと同時に「購買行動そのもの」を左右する要素です。言い換えれば、視覚的な訴求力=売上力と言っても過言ではありません。

本記事では、食品のLPや商品ページで活用できる「思わず買いたくなる」写真加工のやり方を3種類に分けて解説します。

01. 湯気を加えて「できたて感」を演出する

なぜ湯気が効果的なのか

ラーメンやスープ、焼き立てのパン、炊き立てのご飯…。これらの食品を想像するとき、多くの人の頭に自然と浮かぶのが「ふわっと立ちのぼる湯気」ではないでしょうか。

湯気は「温かさ」や「香り」を視覚的に表現する、非常に強力な要素です。

写真に湯気が加わることで、「今まさに調理したて」「あつあつ」「食卓に置かれてすぐの状態」といった臨場感を演出することができ、写真としての見栄えがグッと上がります。

「食品の写真に湯気をつけると見栄えが良くなり、訴求力が高まる」──これは食品ECに携わる人にとって、知っておいて損はない鉄則です!

実は超カンタン!実際の加工テクニック

ここでは、いつも私たちが実践している加工テクニックを紹介します。

- デザイン素材サイトで配布されている、湯気のPNG画像をダウンロードする。

代表的な素材サイトには下記のようなものがありますが、他にもありますので検索してみてください!

- Adobe Stock

商用利用可能。通常は有料(クレジットまたはサブスクリプション購入)ですが、「フリーコレクション」枠にある素材であれば無料で利用可能。無料分も商用利用OKですが、利用規約を必ず確認しましょう。 - イラストAC

日本のデザイナーやクリエイターが投稿した素材が集まるサービスです。

無料会員でも利用可能ですが、その場合はダウンロードに時間制限や広告表示が入ります。また、利用時には原則としてクレジット表記が必要です。クレジットなしで使いたい場合は、有料会員(プレミアム会員)への登録が推奨されます。

- レイヤーとして重ね、透明度を調整すれば完成!

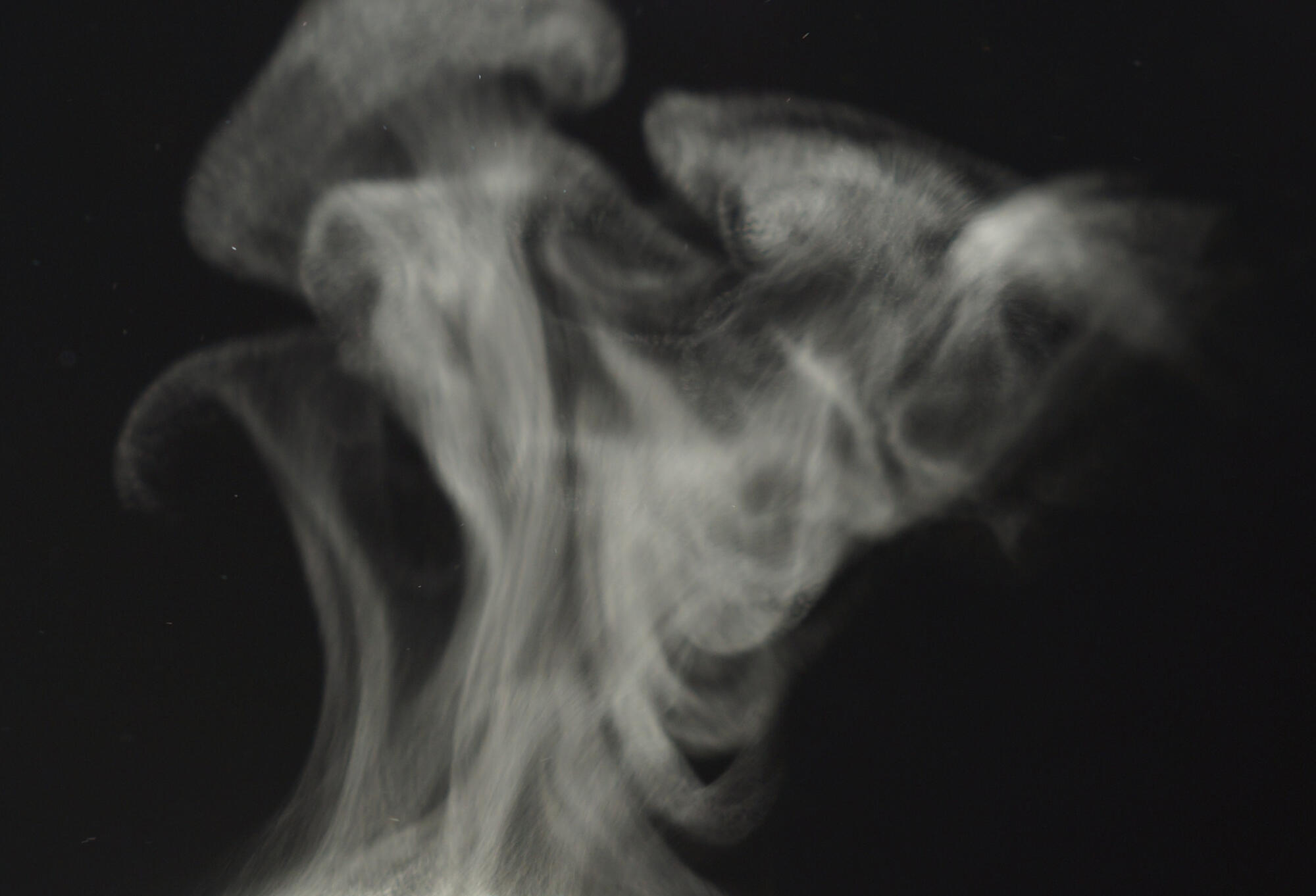

↓ この写真に、こちらの湯気画像を追加します。

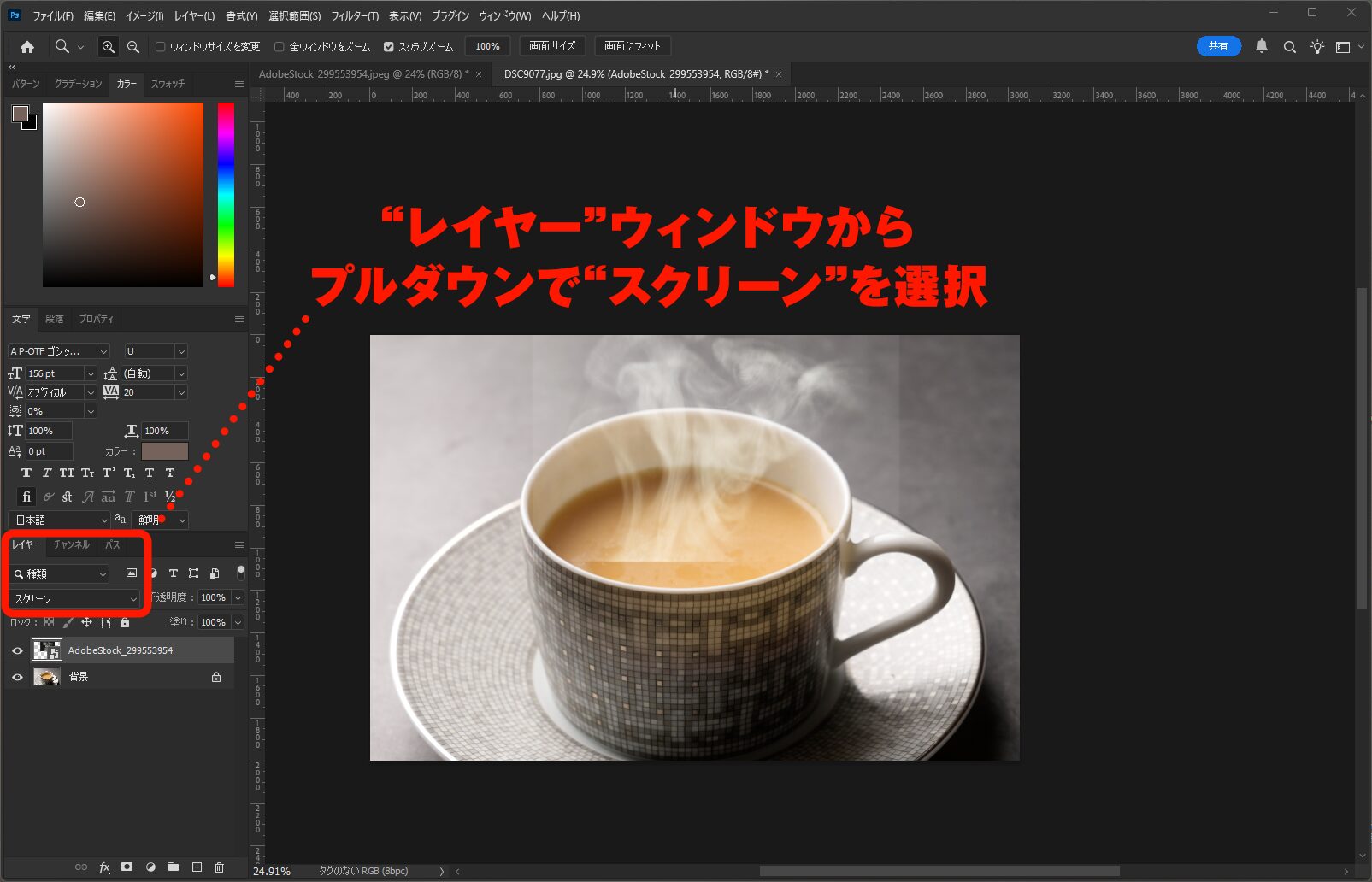

↓ 背景が黒い湯気画像でも、レイヤースタイル「スクリーン」で載せると白い湯気だけが浮き上がります。

↓ マスクをかけて湯気周りの不要な部分を削除し、完成!

💡Tips:湯気を追加するときのコツ

食品によって湯気の形状が異なるため、素材を使い分け違和感のないよう合成するとより効果的です!

▼鍋から出る湯気は、鍋全体からじんわりと出ている感じですが…

▼どんぶりから出る湯気は、器の真ん中から沢山出ています!

湯気をつけたい食品の良い参考となる写真を見つけ、それをよく観察して真似しながら湯気をつけましょう!

注意点

- 湯気の加工は「やりすぎ厳禁」です。

湯気を多く入れすぎると、写真全体が白くもやがかかったようになり、むしろ商品の輪郭や色味が失われてしまいます。特に食品ECでは「何の商品かが一目で分かること」が最重要ですので、商品を覆い隠すほどの湯気は逆効果となります。 - 湯気をどこに配置するかも大切なポイントです。器の端やスープの表面など、実際に湯気が発生しそうな場所に自然に加えることで、見る人の違和感はぐっと減ります。逆に、湯気が食材の真横や背景の中央に浮いていると、「合成感」が強調されてしまいます。

02. 色味を暖色に調整して「美味しさ」を強調する

暖色加工の心理効果

料理写真を見たとき、「美味しそう」と感じるかどうかは、まず色の印象に大きく左右されます。特に赤やオレンジ、黄色といった暖色系の色は心理学の分野でも、人間の食欲を自然と高める効果があると指摘されています。

例えば、赤い唐辛子や完熟トマトを見ただけで「元気が出そう」と感じたり、黄金色に輝くオムレツを見て「ふわふわで温かそう」と想像することはありませんか? 私たちは暖色のものに対して、「エネルギー」「温かさ」「活力」といったポジティブなイメージを無意識に感じ取っているのです。

実際に多くの飲食チェーンやレストランのロゴ、さらにはメニュー表のデザインにも赤やオレンジが多用されています。これは単なるデザインの好みではなく、「人が自然に食欲を感じる色」を意図的に取り入れているのです。つまり暖色加工は、食品ECの写真でも消費者の購買意欲を高めるための強力な武器になります!

実際の加工テクニック

いつも私たちが実践している、超カンタンにできる加工テクニックを紹介します。

- 写真全体を暖色っぽくする

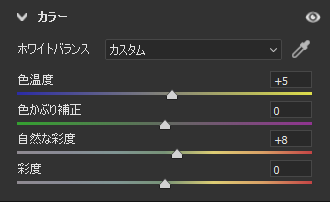

- 食品の画像を用意し、Camera Raw フィルター(Ctrl+Shift+A)を開きます。

- 今回はこのように調整しました。この“色温度”という箇所を黄色い方に引っ張ると、写真全体が暖色っぽくなります。食品の鮮やかな色彩も少し引き立たせたいので、“自然な彩度”も少し上げています。

- 部分的な彩度調整

全体を暖色に寄せるだけではなく、料理の中でも「見せたい部分」を狙って彩度を上げると効果的です。肉の焼き色、卵黄の鮮やかな黄色、ソースの濃厚な赤みなど、食欲を刺激する部分にフォーカスすることで「ここを食べてみたい」という気持ちを呼び起こせます。

↓ とんかつ部分のみ明るいオレンジ色を、ソフトライト25%くらいで載せると…

できたてで温かそうなとんかつになりました!!

注意点

ただし、暖色加工には「やりすぎ注意」の落とし穴もあります。赤みを強調しすぎた結果、実際の商品よりも過度に派手な色合いになってしまうと、「写真と実物が違う」というクレームにつながったり、逆に美味しそうなイメージが損なわれたりする恐れがあります。これは特に楽天やAmazonのレビューでマイナス評価につながる可能性があるため、慎重さが求められます。

また、すべての食品に暖色加工が最適とは限りません。例えば、かき氷やアイスクリーム、ゼリーなど「冷たさ」や「爽やかさ」を訴求したい商品は、あえて青みを残すことで清涼感を表現できます。つまり、商品特性に合わせて色味を調整する柔軟さが必要です。

PIXTAなどの画像サイトには食品の写真が豊富にあり、とても良い参考になります。良い写真を沢山見て、目を肥やしていきましょう!

まとめ

暖色加工は単なる色の調整ではなく、「美味しさを視覚的に増幅するための演出」です。写真にほんの少し温もりを加えるだけで、消費者は「今すぐ食べたい」「温かそう」という感覚を抱き、購入の後押しとなります。

つまり、色味の調整はカメラマンやデザイナーだけのテクニックではなく、食品ECにおける売上を伸ばすための重要な心理戦略なのです。

03. 照りとコントラストで「立体感」をつける

なぜ立体感が大事なのか

食品写真の最大の課題は、平面である「写真」という枠の中で、いかに立体的な存在感を伝えるかにあります。実際の料理は、ふっくらとした厚み、こんがりとした焼き目、瑞々しい水分量など、立体的だからこそ美味しそうに見えるものです。

しかし、照明や撮影環境によっては、写真がのっぺりとした平面的な印象になってしまい、「思っていたよりボリュームがないのでは?」という誤解を与えることも少なくありません。逆に、光と影を巧みに活用して立体感を引き出すことで、「ふっくら」「ジューシー」「香ばしい」といった食感や風味まで想像させることができます。まるで目の前に本物があるかのような臨場感を与えることが、購買意欲につながるのです。

実際の加工テクニック

- ハイライト(照り)を強調する

脂ののった肉や、テリヤキソースの表面、光沢のある寿司ネタなどは、光を反射する部分を少し明るくすることで「照り」が際立ちます。

※食品の写真ではこの「照り」がかなり重要視され、光沢の出る食品では、これをいかに表現できるかが食品の魅力に直結するといっても過言ではありません。「新鮮さ」や「ジューシーさ」を連想させ、見る人の食欲を直撃します。

- コントラストを調整する

写真全体の明暗差を調整することで、料理の存在感を強調できます。背景を少し暗めに落とし、メイン食材に光を当てると、視線は自然と料理に集中します。これは料理写真だけでなく美術作品でも用いられる「スポットライト効果」と同じで、主役を際立たせるために非常に有効です。

- 食品の画像を用意し、Camera Raw フィルター(Ctrl+Shift+A)を開きます。

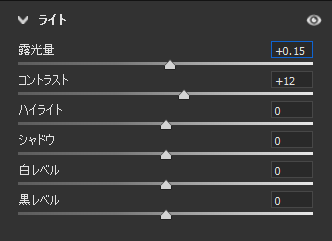

- “ライト”というウィンドウ内に“コントラスト”というメーターがあるので、こちらでコントラストを簡単に調整できます。

こちらの写真が…

↓ 上記の方法でこのようになりました!食品の照りや輪郭が強調され、シズルも増しています。

注意点

ただし、光とコントラストを操作する際には、バランスが何よりも重要です。明暗差を強くしすぎると、料理全体が硬く乾いた印象になり、「パサパサしていそう」と誤解されてしまうことがあります。また、脂のテカリを過度に強調すると「脂っこい」「しつこそう」といったネガティブな印象につながりかねません。

さらに注意したいのは、写真の加工が「現実離れ」してしまうことです。光沢が過度に人工的になったり、焼き色が不自然に見えたりすると、「加工でごまかしているのでは?」という疑念を生み、購買意欲を損ねるリスクもあります。

まとめ

光とコントラストの調整は、単なるビジュアルの美化ではなく、「立体感を与え、食感や香りを想像させるための技術」です。

ほんの少しのハイライトやコントラスト調整が、写真の質を大きく変えます。

つまり、この工程は食品ECにおいて「視覚だけで味や食感を補完する、魔法のようなテクニック」なのです。適度な光と影のコントロールによって、商品はスクリーン越しでもリアルな存在感を放ち、消費者を購入へと導くことができます。

まとめ:写真加工は「買う理由をつくる」ための武器

食品の写真加工は、単なる見栄えの向上や装飾的な演出にとどまるものではありません。それは消費者に「この商品を買いたい」と思わせるための、極めて実践的かつ戦略的な手段です。

つまり写真加工は、ECにおける売上を動かす直接的な武器といっても過言ではありません。

これまで紹介したテクニックを整理すると、以下のようになります。

- 湯気を加えてできたて感を演出

→ まるで目の前に料理が置かれているかのような臨場感を生む。 - 色味を暖色に調整して食欲を刺激

→ 視覚から「美味しそう」という第一印象を強める。 - 光と影を活用して立体感を強調

→ ボリューム感や質感までリアルに伝え、ただの写真が「体験」に変わる。 - シズル感を加えて食べる瞬間を想像させる

→ 「食欲のピーク」を視覚で疑似体験させ、購入行動を後押しする。

これらは単独でも効果を発揮しますが、複合的に組み合わせることでより大きな効果を生み出します。

湯気・色味・光・シズル感が絶妙に絡み合うことで、写真は一枚の静止画から「食欲を刺激するストーリー」へと進化します。

ただし、ここで忘れてはならないのが…

実物と写真が大きく乖離してしまうと、消費者は期待を裏切られたと感じ、リピート購入どころかレビューで厳しい評価を残す可能性があります。信頼性の欠如はブランド価値そのものを損なうリスクがあります。

重要なのは、リアルさを残しながら、商品の魅力を最大限に引き出すこと。

実際に商品を手に取ったときの感動や、美味しさを口に運んだ瞬間の満足感を、いかに写真で疑似体験させられるかが勝負です。

言い換えれば、食品写真の加工とは「消費者の購買理由をつくる行為」であり、同時に「信頼を積み重ねる行為」でもあります。美味しそうに見せる工夫が、上手く実物のイメージに相乗するよう加工する。このバランスを保てたとき、写真は単なるビジュアルを超え、売上を伸ばすための確かな武器となります。