「うちのECサイト、なかなか売上が伸びないんだよね…」

その原因は、もしかしたら、良かれと思って使っているデザインや文章にあるかもしれません。商品の魅力は伝わっているのに、なぜか購入に繋がらない。それは、食品ECで「買ってもらうためのセオリー」からずれてしまっている可能性があります。

本記事では、私たちが現場で培ってきた知見をもとに、食品ECで避けたい「NGな表現」と「逆効果になるデザイン」を徹底解説します。

単なる方法論だけでなく、成果を出すための戦略設計から具体的な改善策まで、余すことなくお伝えします。

この記事を通じて、あなたのECサイトの課題を見つけ、次の一手を見つけるヒントにしてください。

競争が激しい食品ECで陥りがちな「なんとなくの訴求」

現在、食品EC市場はかつてないほどの競争激化に直面しています。

楽天市場やYahoo!ショッピング、Amazonといったモールでは、同じジャンルの商品が数え切れないほど並び、ユーザーは少しでもお得な商品、魅力的な商品を探し求めています。

そんな中で、多くの事業者が陥りがちなのが、価格競争の泥沼です。

「他店より1円でも安くすれば売れるだろう」

そう考えて価格を下げ続けると、確かに一時的に売上は上がるかもしれません。しかし、それはブランド価値を毀損し、利益率を圧迫する悪循環を生み出すだけです。

また、もう一つの共通の課題が、「なんとなくの訴求」です。

「ウチの商品、美味しいからきっと売れるだろう」

「ターゲットは特に決めていないけど、幅広くアピールすればいいだろう」

そう考え、誰に、何を、どのように伝えるかという戦略が曖昧なまま、なんとなくの表現やデザインで商品を展開してしまうケースが散見されます。

結果として、

- 検索順位が上がらない

- 広告の費用対効果(ROAS)が合わない

- サイトにアクセスはあるのに、購入に繋がらない(CVRが低い)

といった課題に直面し、売上は頭打ちになってしまいます。

これらは、表面的な問題に過ぎません。

その根底には、食品ECにおける本質的な「成功の原則」を理解せずに、場当たり的な施策を繰り返しているという根本的な原因があります。

食品ECはターゲットと商品設計で勝敗が決まる

成果を上げている食品EC事業者には共通の原則があります。

それは、「誰に、何を届けるか」という戦略設計が明確であるということです。

食品は、他の商材と異なり、「単なるモノ」ではなく「体験」や「感情」を届けるものです。

- 家族団らんの食卓

- 大切な人への贈り物

- 自分へのご褒美

- 日々の健康を支える食事

お客様は、商品そのものの美味しさだけでなく、その先にある価値を求めています。

この価値を明確にし、ターゲットに合わせて訴求することが、成功への鍵となります。

具体的には、以下の2つの視点を掛け合わせて戦略を設計します。

1. 「ギフト vs 自家需要」

ギフト商品は、贈る側の「気持ち」や「見栄え」、そして「特別感」を伝えることが重要です。

一方、自家需要の商品は「手軽さ」「日常性」「コストパフォーマンス」などが重視されます。

- ギフト訴求のNG例: 「ただ美味しいだけ」をアピールする

- ギフト訴求のOK例: 「大切な人への感謝が伝わる」「特別な日を彩る」といった、贈る側・贈られる側のストーリーを伝える

2. 「必需品 vs 嗜好品」

必需品(例:お米、水、調味料)は、定期的な購入やコスト、利便性が決め手になります。嗜好品(例:高級スイーツ、クラフトビール)は、特別感やストーリー、希少性が購買意欲を刺激します。

- 必需品訴求のNG例: 「一度きり」の購入を促す

- 必需品訴求のOK例: 「定期購入がお得」「まとめて買うほど便利」といった、継続的な利用メリットを提示する

これらを深く掘り下げ、ターゲティングを絞り込むことで、初めて「刺さる」表現やデザインが見えてきます。

購入率を改善する「FV(ファーストビュー)設計」の3ステップ

多くの食品ECサイトで購入率(CVR)が低い原因は、ファーストビュー(FV)にあります。

お客様は、「この商品が、自分の求めているものかどうか」を瞬時に判断しています。その時間はわずか3秒と言われています。

この3秒で心を掴むためのファーストビュー設計には、以下の3つのステップが不可欠です。

ステップ1:ターゲットを絞り込む

- 「誰に」商品を届けたいのかを具体的に言語化します。

- 例:「健康志向の30代女性」「グルメな40代男性」「ギフトを探している20代」「子供にやさしい商品」

ステップ2:ターゲットに刺さる「ベネフィット」を提示する

- 「商品がもたらす価値(ベネフィット)」を明確にします。

- NG例:「こだわりの製法で美味しい」

- OK例:「毎日の食卓が楽しくなる」「大切な人に喜んでもらえる」「疲れた心を癒してくれる」「お酒がすすむ、大人のごちそう」

ステップ3:ファーストビューで全てを伝える

- ターゲットとベネフィットを、写真、キャッチコピー、デザインで瞬時に伝えます。

- NG例:写真がぼやけている、文字が小さすぎる、情報が多すぎる

- OK例:シズル感のある写真、心に響くキャッチコピー、シンプルで見やすいデザイン

このステップを愚直に実行することで、ファーストビューからお客様の心を掴み、高い購入率へと繋げることができます。

実践ノウハウ:避けたい表現と逆効果になるデザイン

ここからは、具体的なNG表現とデザイン、そしてその改善策を事例と共にご紹介します。

1. NG表現:漠然とした「こだわり」アピール

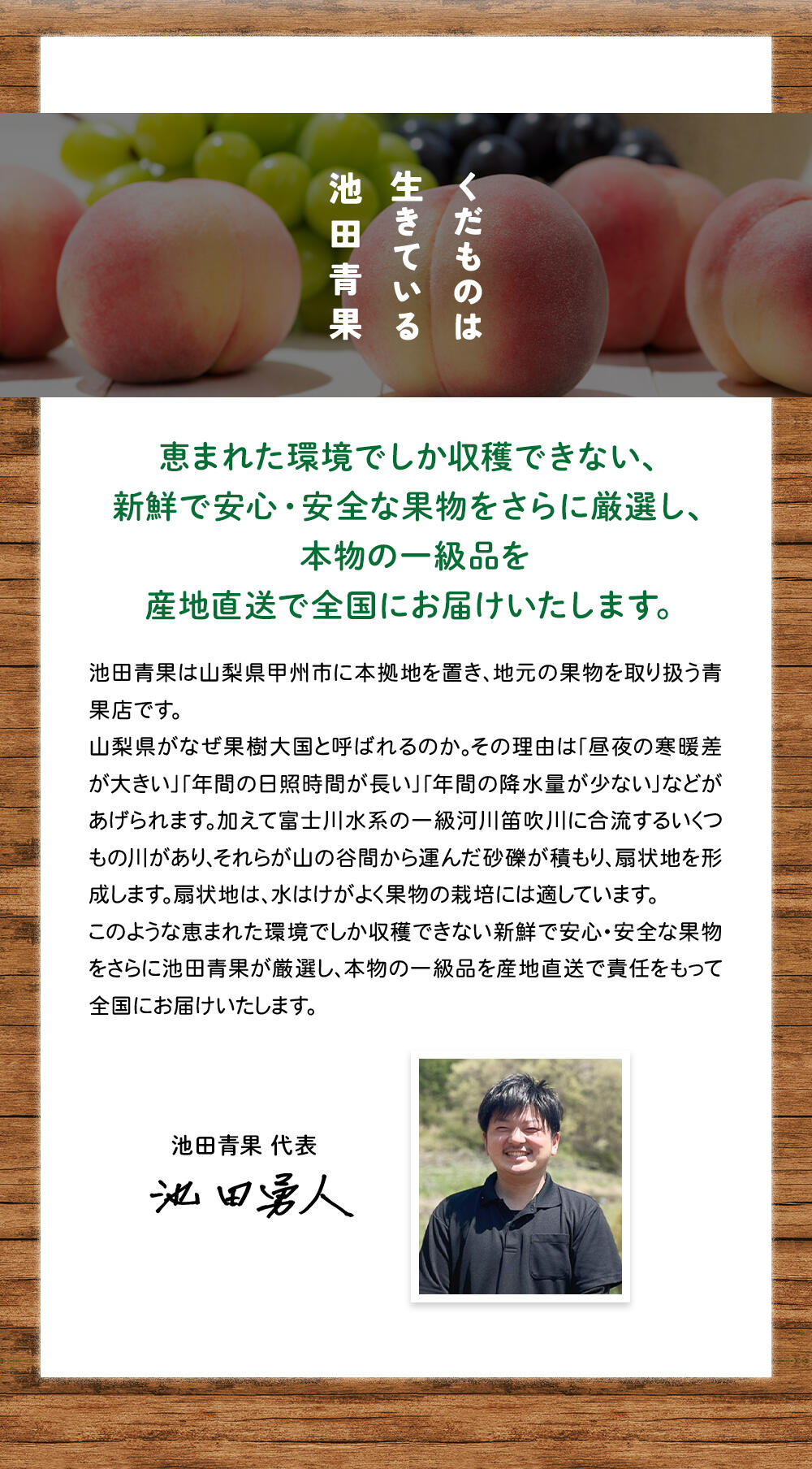

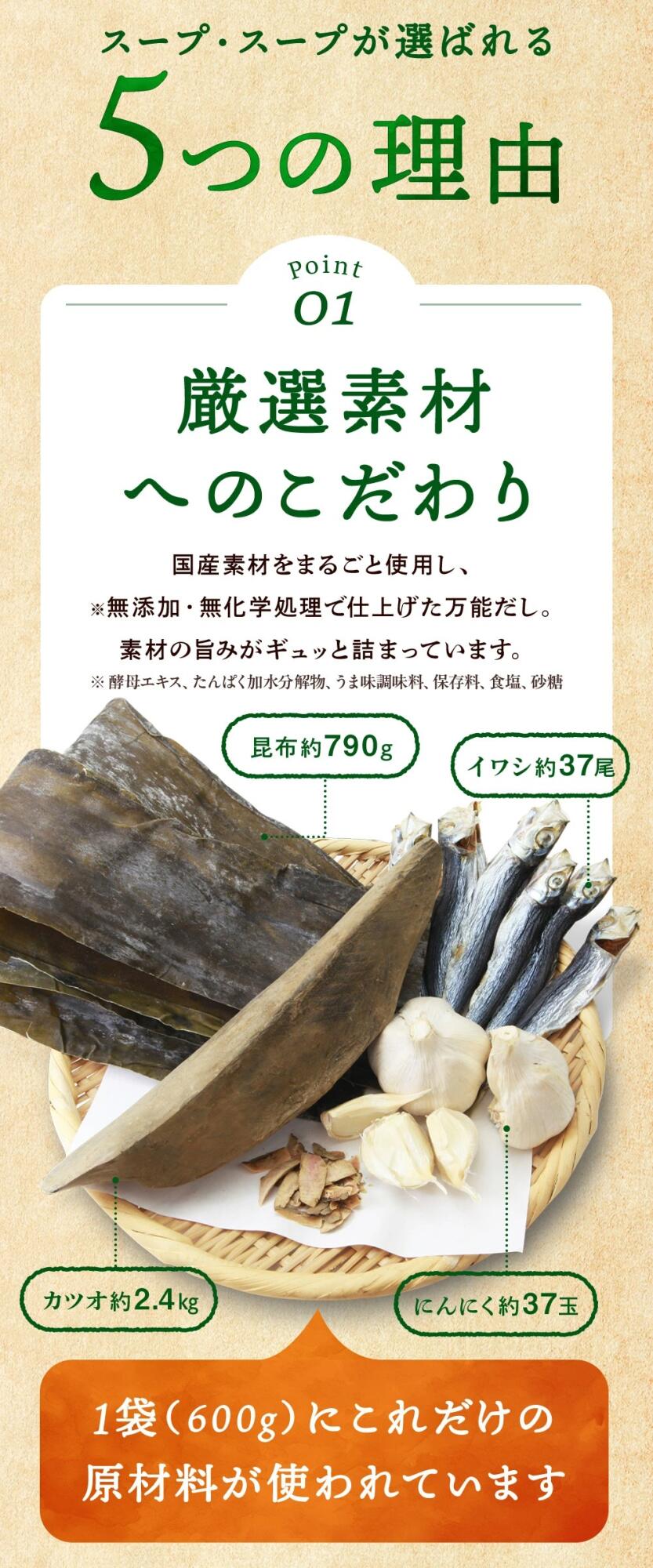

多くのECサイトで使われる表現が、「こだわりの製法」「厳選された素材」といった抽象的な言葉です。

NG表現

- 「厳選されたAランクの素材を使用しています」

- 「職人が一つ一つ手作りした、こだわりの逸品です」

なぜNG?

「こだわり」は、お客様にとって「それが何なのか」がわかりません。情報過多の現代において、曖昧な表現は読み飛ばされ、信頼性を損なうことにも繋がります。

改善策

「こだわり」を「具体的な体験」に置き換える

- NG例:「こだわりの有機野菜」

- OK例:「農薬を使わない畑で育った、甘みがぎゅっと詰まった〇〇」

- NG例:「熟練の職人が手作り」

- OK例:「50年の歴史を持つ職人が、毎日早朝から手作業で仕込み、丁寧に焼き上げています」

具体的な背景やストーリーを伝えることで、商品の価値がお客様にリアルに伝わります。

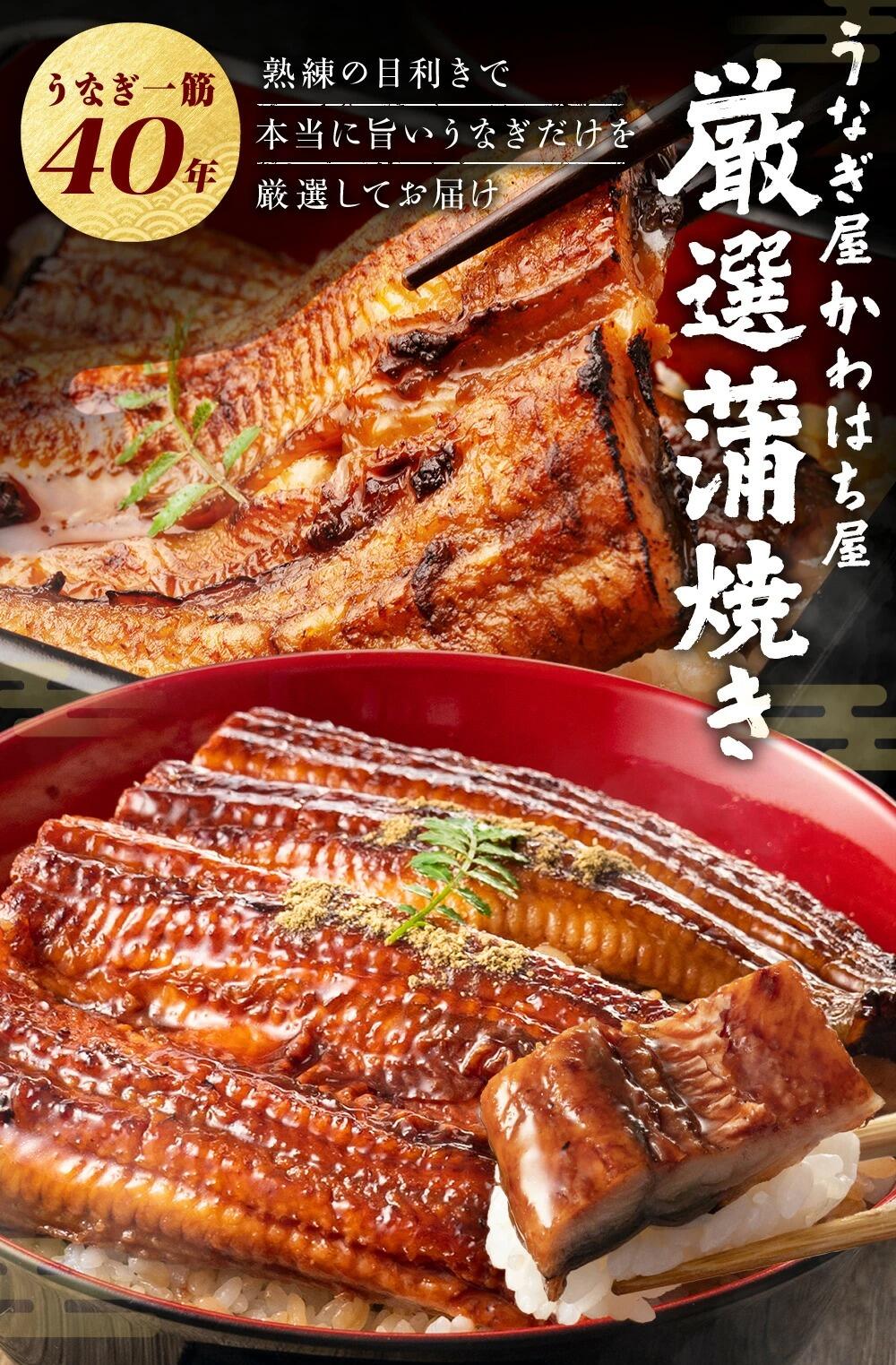

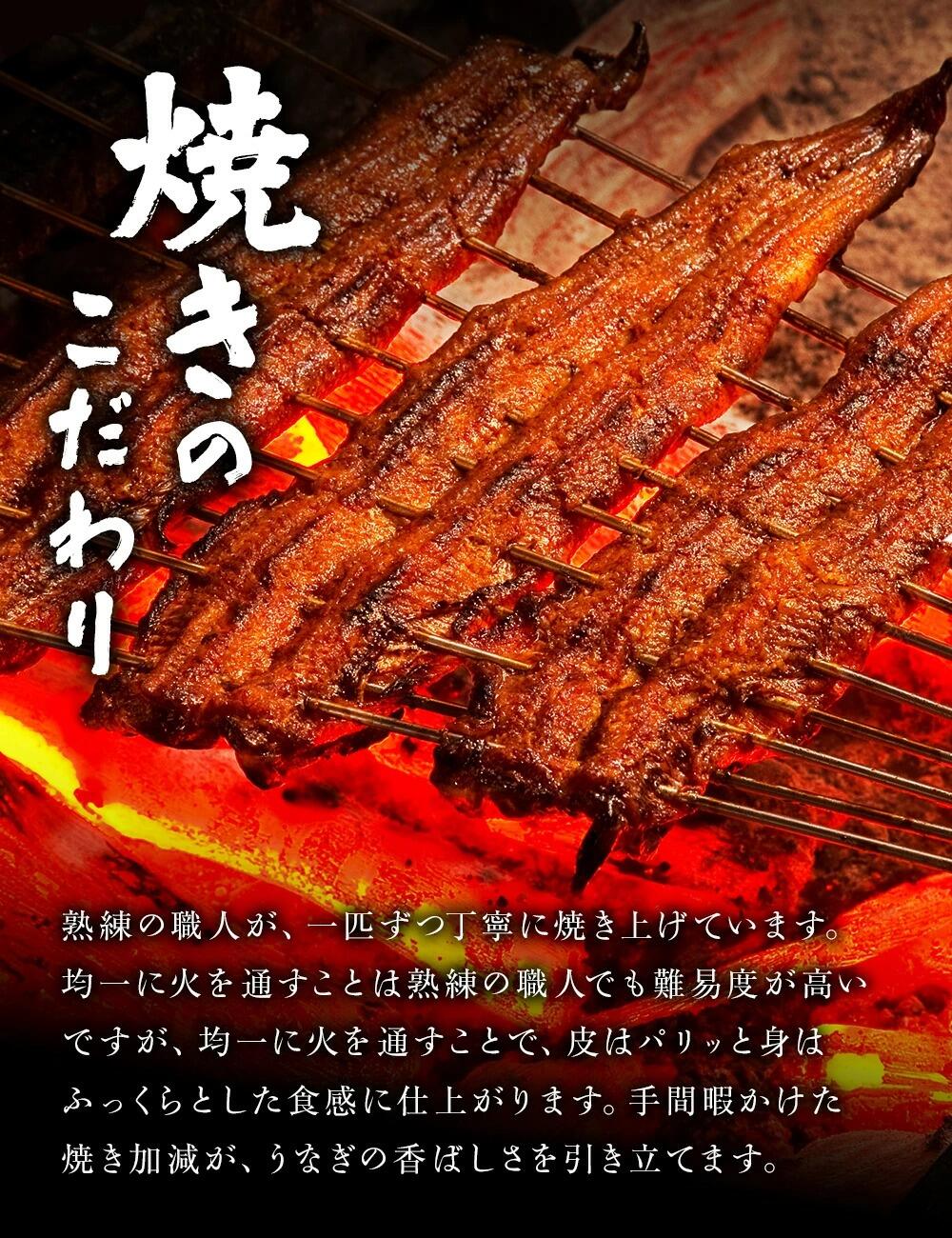

2. 逆効果になるデザイン:シズル感のない写真

食品ECにおいて、写真は商品の命です。

NGデザイン

- 撮影環境が暗い、画質が荒い

- 商品全体をただ真上から撮っただけの写真

- パッケージの画像しかない

なぜNG?

お客様は、ECサイトで「美味しそう」という感情を喚起されなければ、購入には至りません。シズル感のない写真は、食欲を刺激せず、商品の魅力を半減させてしまいます。

改善策

「食べるシーン」を想像させる写真を多用するまたは、シズル感のある画像に加工する

- 中身を皿に盛り付け、湯気やドリップ、ツヤ感を表現

- 誰かが美味しく食べているシーン

- 食卓に並んだ状態など…

プロのカメラマンが手掛けたシズル感のある写真素材がない場合でも、写真加工ソフトやアプリを使って明るさやコントラスト、彩度を調整することで、手軽に魅力を引き出すことが可能です。

特に、湯気や水滴、とろみといった要素は、画像加工で付加するだけでも購買意欲に大きな差が生まれます。

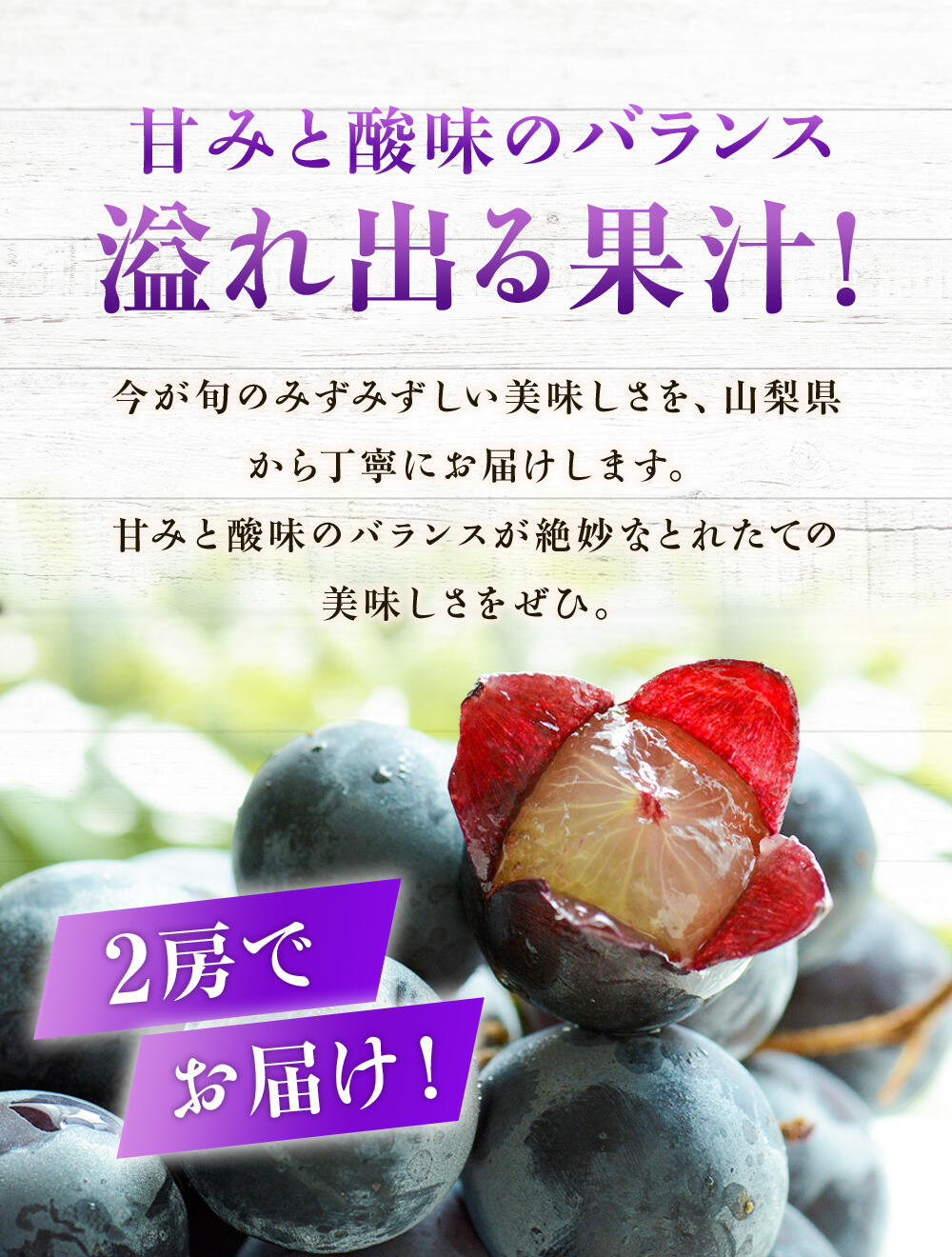

3. NG表現:お客様を置き去りにした専門用語

商品開発者や生産者にとって当たり前の言葉も、お客様にとっては意味不明な専門用語かもしれません。

NG表現

- 「〇〇産地で栽培された、希少な△△種を使用」

- 「Brix糖度18度の高糖度フルーツ」

なぜNG?

専門用語は、お客様の理解を妨げ、商品のハードルを上げてしまいます。お客様は、知りたいのは「専門的な数値」ではなく、「それが自分にとってどう良いのか」というベネフィットです。

改善策

専門用語を「お客様が理解できる言葉」に翻訳する

- NG例:「Brix糖度18度のフルーツ」

- OK例:「まるでフルーツゼリーのような、驚くほど濃厚な甘さ」

- NG例:「希少な〇〇種」

- OK例:「市場に出回らないため、一度口にすると忘れられない味」

専門用語をあえて平易な言葉で説明することで、商品の価値がより身近に感じられ、お客様の購買意欲を高めることができます。

4. 逆効果になるデザイン:使う人のことを考えていないUI/UX設計

デザインは、ブランドのメッセージを視覚的に伝える重要な要素です。しかし、ターゲットを考慮しないUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)設計は、かえって逆効果になります。

NGデザイン

- フォント: ターゲットが若年層向けなのに、フォントが硬く古風なデザイン

- カラー: シックなギフト商品なのに、カラフルでポップな配色

- レイアウト: スマホでの閲覧が中心なのに、文字が小さく、ボタンが押しにくい

なぜNG?

ターゲットとデザインの間にギャップがあると、お客様は「これは自分向けの商品ではない」と感じ、離脱してしまいます。デザインの統一感が、ブランドの信頼性や専門性を損ねることにも繋がります。

改善策

ターゲット像に合わせたデザインのトーン&マナーを統一する

例えば、実際の購入者層とずれたデザインをしてしまうと、せっかくの商品が正しく伝わりません。若い世代を狙ったつもりが、実際の購入者は中高年層だった…というケースは珍しくありません。

その場合は、落ち着いた色合いや信頼感のあるフォントを選ぶなど、ターゲットの価値観に合わせたデザインに切り替えることが重要です。

デザインの要素は、色、フォント、余白、画像の配置など多岐にわたりますが、これらは全て「誰に」伝えるかを明確にすることで統一感が生まれます。

- フォント: 誠実さや信頼感を伝える明朝体、親しみやすさやカジュアルさを伝えるゴシック体など、ターゲットの年齢層や商品の雰囲気に合わせて選びます。

- カラーパレット: 商品のイメージやターゲットに合ったメインカラーとサブカラーを決め、統一感を出すことで、ブランドとしての信頼性が高まります。

- レイアウト: 特にスマホユーザーを意識し、商品画像や価格、カートボタンといった重要な要素は、指で押しやすい大きさや配置を心がけましょう。

まとめ:食品ECで成果を出すために、まず何を見直すべきか?

本記事では、食品ECで成果を阻害する「避けたい表現」と「逆効果になるデザイン」について、戦略設計から具体的なノウハウまで解説しました。

- 戦略設計の重要性:

- 「誰に」「何を」届けるかという軸を明確にする

- ターゲットに合わせた「ギフト vs 自家需要」「必需品 vs 嗜好品」の訴求を使い分ける

- 実践ノウハウ:

- 漠然とした「こだわり」を具体的な体験に置き換える

- 「シズル感」のある写真で、食べるシーンを想像させる

- 専門用語を平易な言葉に翻訳する

- ターゲットに合わせたデザインでブランドの信頼性を高める

これらのポイントは、一見すると些細なことのように思えるかもしれません。しかし、これらは全て、お客様の「購入したい」という感情を呼び起こすための重要な要素です。

もしあなたが今、売上やCVRの伸び悩みに直面しているなら、まずは「なんとなく」で運用しているECサイトの表現やデザインを、本記事の観点から見直してみてください。

そして、あなたの商品の「誰に、何を届けたいのか」という原点に立ち戻ることが、次の一歩に繋がります。

「どこから手をつけていいか分からない」「自社だけでは限界がある」

もしそう感じたら、それはプロの知見を借りるべきタイミングかもしれません。

私たちは、食品ECに特化した専門家として、あなたのECサイトの課題を根本から見つけ出し、売上を最大化するための具体的な戦略をご提案します。

あなたの商品に眠っている価値を、適切なデザインで引き出していきましょう。