- 食品ECにおける「トーンとフォント」の重要性

- フォントの基本知識:なぜこんなに印象が変わるの?

- 実例紹介:ジャンル別!おすすめのトーンとフォント選び

- 応用編:伝わるデザインにするための「フォントの使い分け」テクニック

- ①見出しには「世界観を伝えるフォント」

- ②本文には「視認性の高いゴシック体」

- フォントの力で「目に留まり、読まれる」デザインに

- ジャンルを超えて気をつけたい「読みやすさ」と「モールごとのルール」

- よくある失敗例とその改善ポイント

- フォント選びに迷ったときの判断基準

- まとめ

食品ECにおける「トーンとフォント」の重要性

食品ECにおいて、デザインは商品の価値を最大限に伝えるための「武器」です。特に、画像と文字だけで「美味しさ」「安心感」「お得感」といった印象を、一瞬で伝えられるかどうかが、クリック率や購入率を大きく左右します。

たとえば、スーパーマーケットで商品棚を眺める時、人はまずパッケージの印象からその商品の「美味しそうかどうか」を判断します。

ECでもそれは同じで、ユーザーは写真とフォントの印象で、「買いたいかどうか」を瞬時に決めてしまうのです。

本記事では、食品ECを専門とした運営代行会社で培った知見をもとに、「ジャンルごとにどのようなデザイントーンとフォントを選べばよいのか?」をわかりやすくご紹介していきます。

「デザインが売上にどう関係するのか分からない」「どんなフォントを選んだらいいか毎回悩む」そんな方にとってのヒントになれば嬉しいです!

フォントの基本知識:なぜこんなに印象が変わるの?

フォントは単なる装飾ではなく、「読みやすさ」や「印象づけ」に直結する要素です。

フォントひとつで高級感が出たり、親しみが生まれたりするため、デザイン全体の方向性を決める上で非常に重要な役割を担っています。

食品ECにおいては、「誰に・どんな価値を伝えたいか」によって、選ぶフォントの方向性が変わります。

代表的なフォントの種類は以下の通りです。

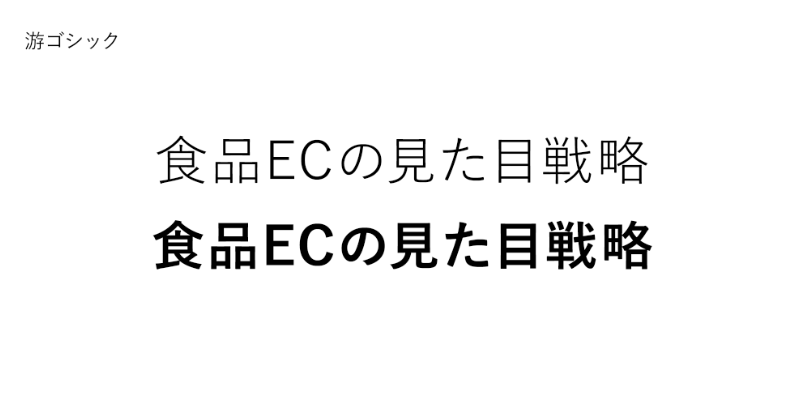

【ゴシック体】

文字の太さが均一で、読みやすく親しみやすい印象。

用途:ナチュラル系商品、健康食品、若年層向け商材など

主なフォント:游ゴシック、Noto Sans、ヒラギノ角ゴなど

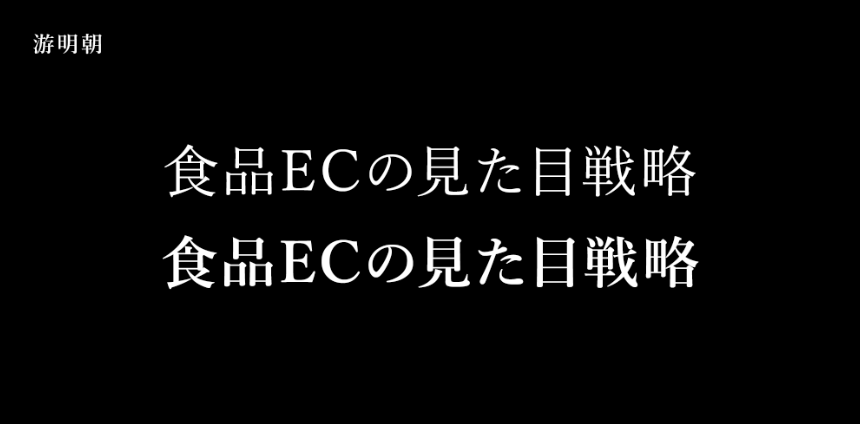

【 明朝体】

縦線が太く、横線が細い特徴を持ち、品のある印象・高級感を演出できます。

用途:ギフト・高級食材・伝統的な商品など

主なフォント:游明朝、ヒラギノ明朝、筑紫明朝など

【丸ゴシック】

ゴシック体の角を丸めたフォントで、やわらかく可愛らしい印象に。

用途:スイーツ、女性向け商品、ギフト系など

主なフォント:Rounded M+、秀英丸ゴシックなど

【欧文・装飾フォント】

英字のみで構成されるフォントや、手書き風・筆記体など。

アクセント的に使うのが効果的。

用途:英字ロゴ、キャッチコピー、小見出しなど

主なフォント:Garamond、Helvetica、Century Gothicなど

ポイントは、フォントには「正解」があるのではなく「目的や商品、ターゲットに合っているか」が大切だということです。

ジャンル別に実際どんなトーン・フォントが使われているか、具体例をもとに紹介していきます。

実例紹介:ジャンル別!おすすめのトーンとフォント選び

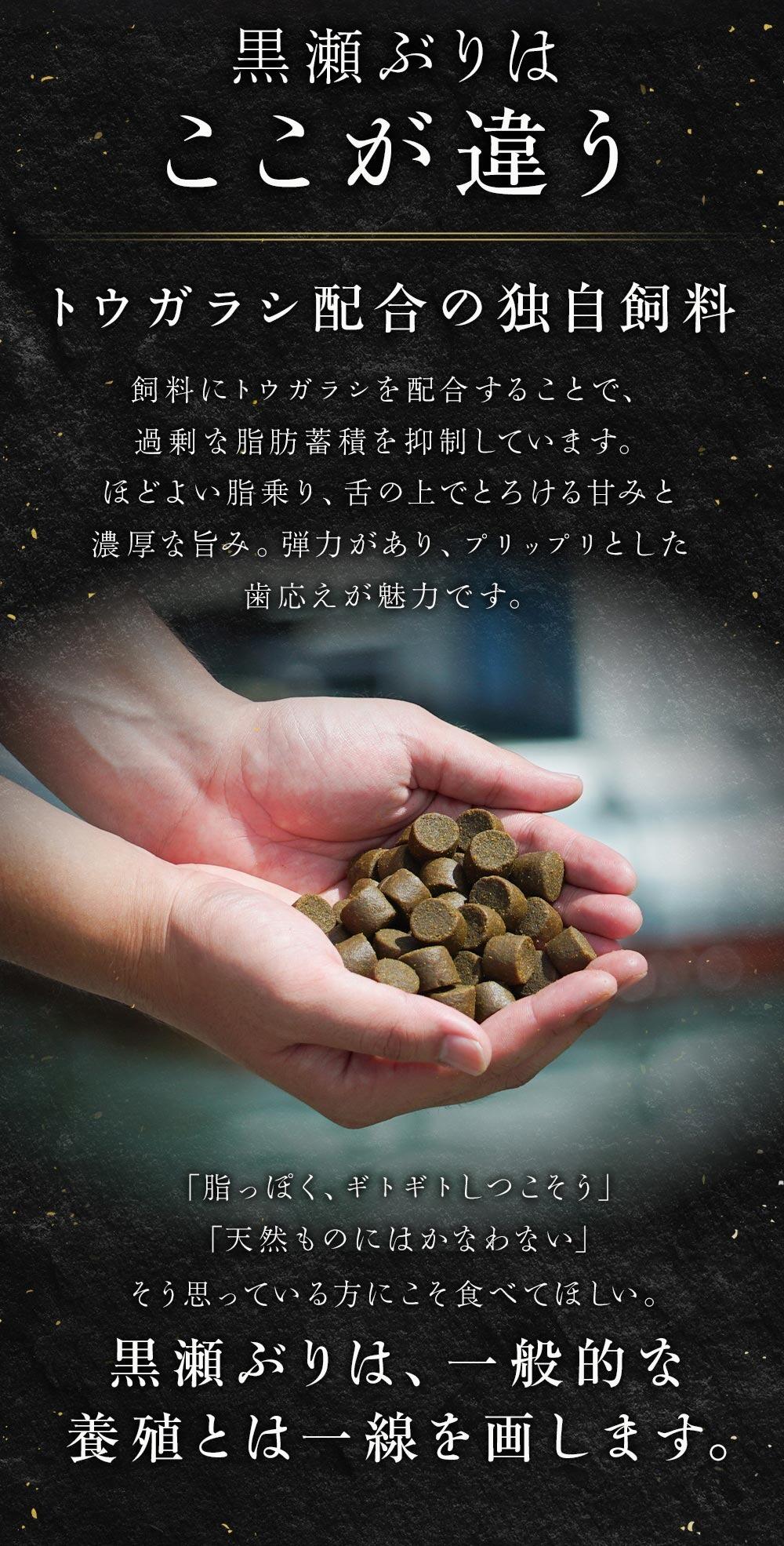

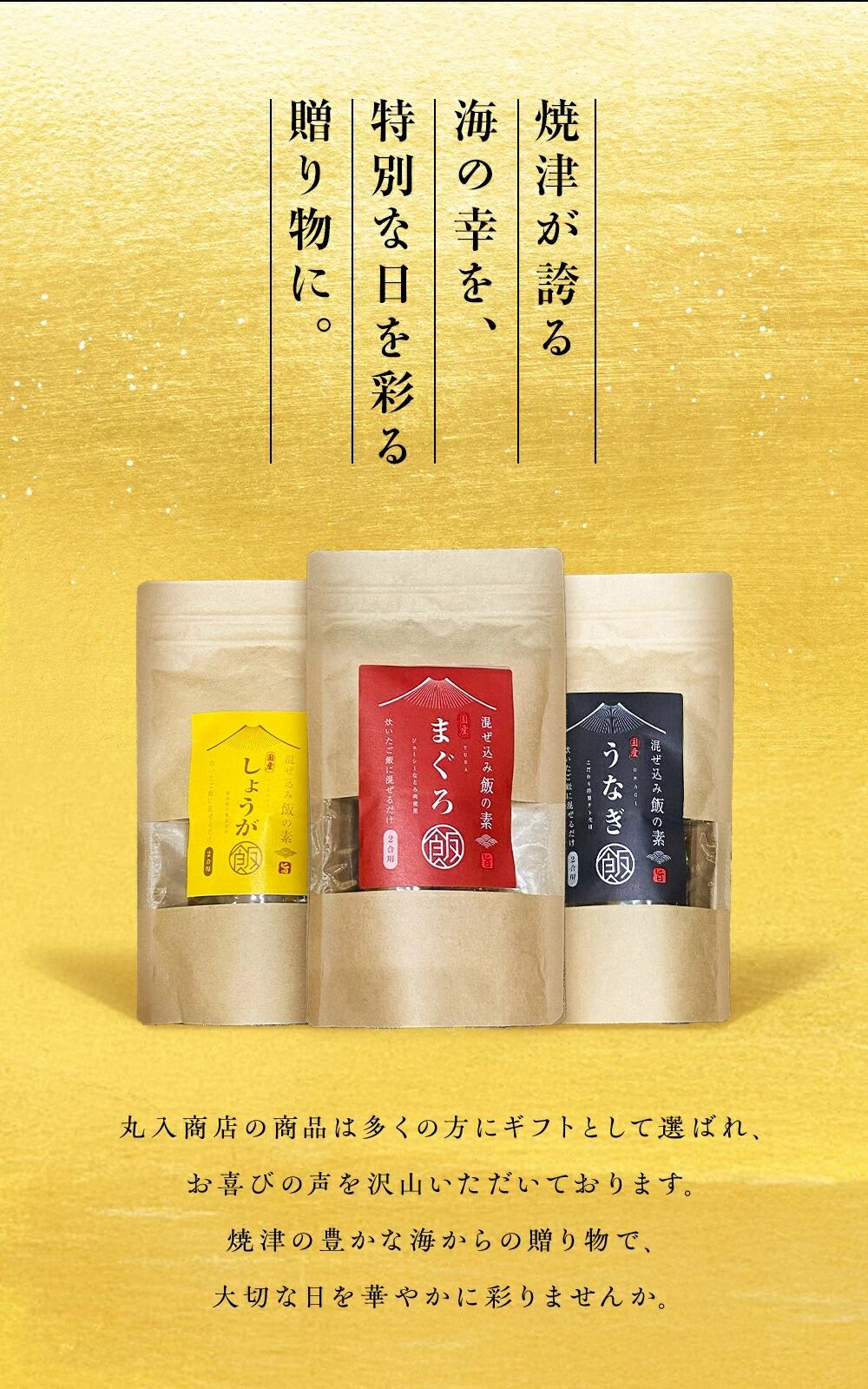

1. 高級食材・ギフト商材(例:和牛・海鮮・ギフト)

1.仙台名物厚切り牛タン サイト

2.ニッスイ黒瀬ブリ サイト

3.丸入商店 混ぜ込みご飯 サイト

トーン

黒・ゴールド・クリーム色を基調に、高級感や落ち着きを演出。背景には岩、和紙、石材などの“重厚な質感”を使い余白も贅沢にとることで「品のある佇まい」を作ります。

フォント

游明朝、ヒラギノ明朝、筑紫明朝などの明朝系フォントを基本に。

欧文フォントを組み合わせることで、モダンかつ高級な印象が際立ちます。

狙い

「贈り物にしたくなる」「信頼できる品質だ」と感じてもらうこと。過剰な色使いやポップなフォントは避けて、落ち着いたトーンで信頼感を高めます。

2. 健康食品・ナチュラル系(例:酵素ドリンク、ダイエット)

1.cotta 酵素ドリンク

2.上原本店 こんにゃくそうめん サイト

3.cotta NCTオイル サイト

トーン

ナチュラルな印象を与えるベージュ・きなり・グリーンなどを使い、過度な彩度を避けるのがポイント。

背景には木目や布地、自然の風景を取り入れると効果的です。

フォント

游ゴシック、Noto Sans、UDフォントなど、視認性が高く、かつ繊細さのあるサンセリフ体。

狙い

「体にやさしそう」「毎日使っても安心」と感じさせるデザイン。

テキストの余白や余計な装飾をそぎ落とすことで、商品そのものの信頼感を強めます。

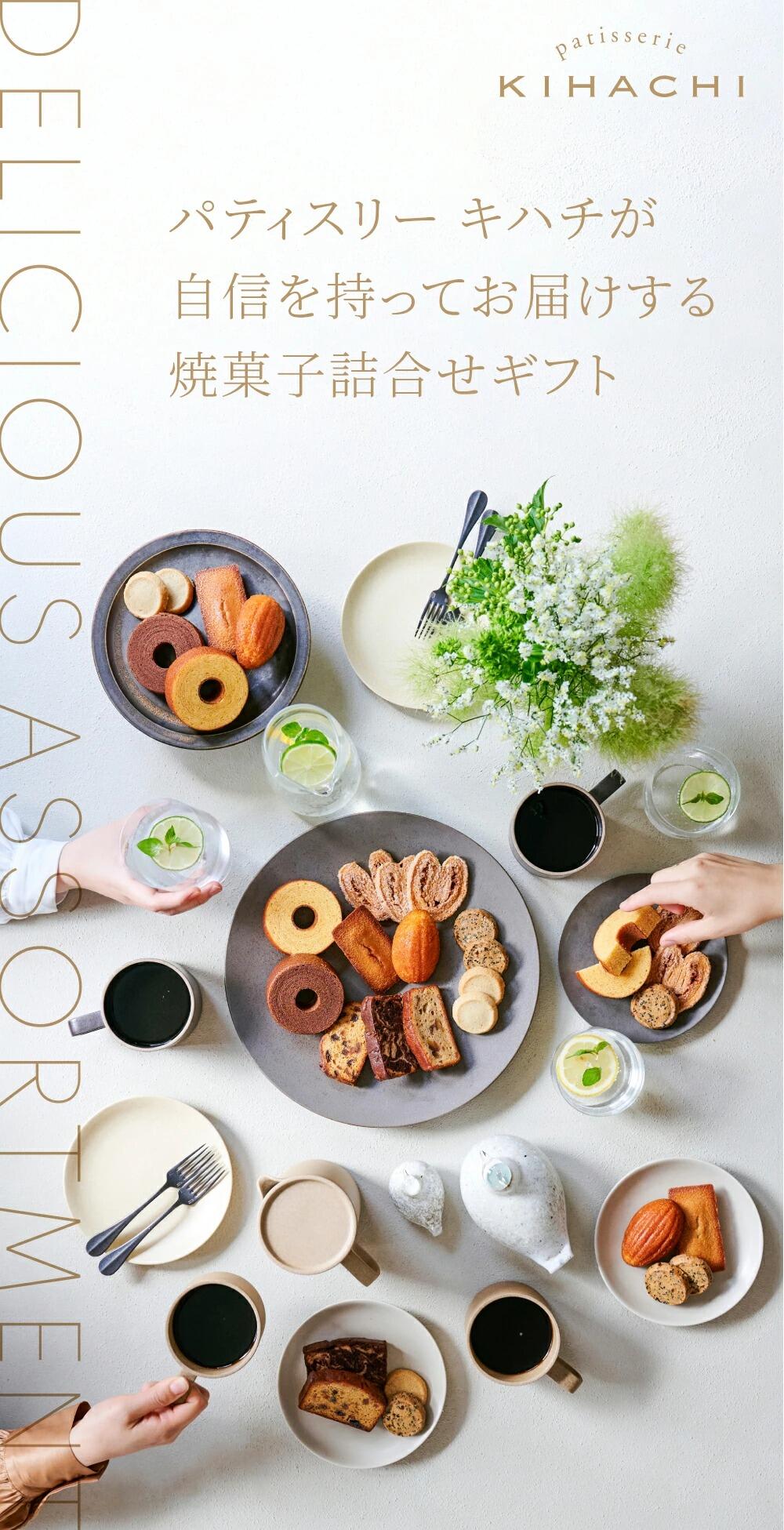

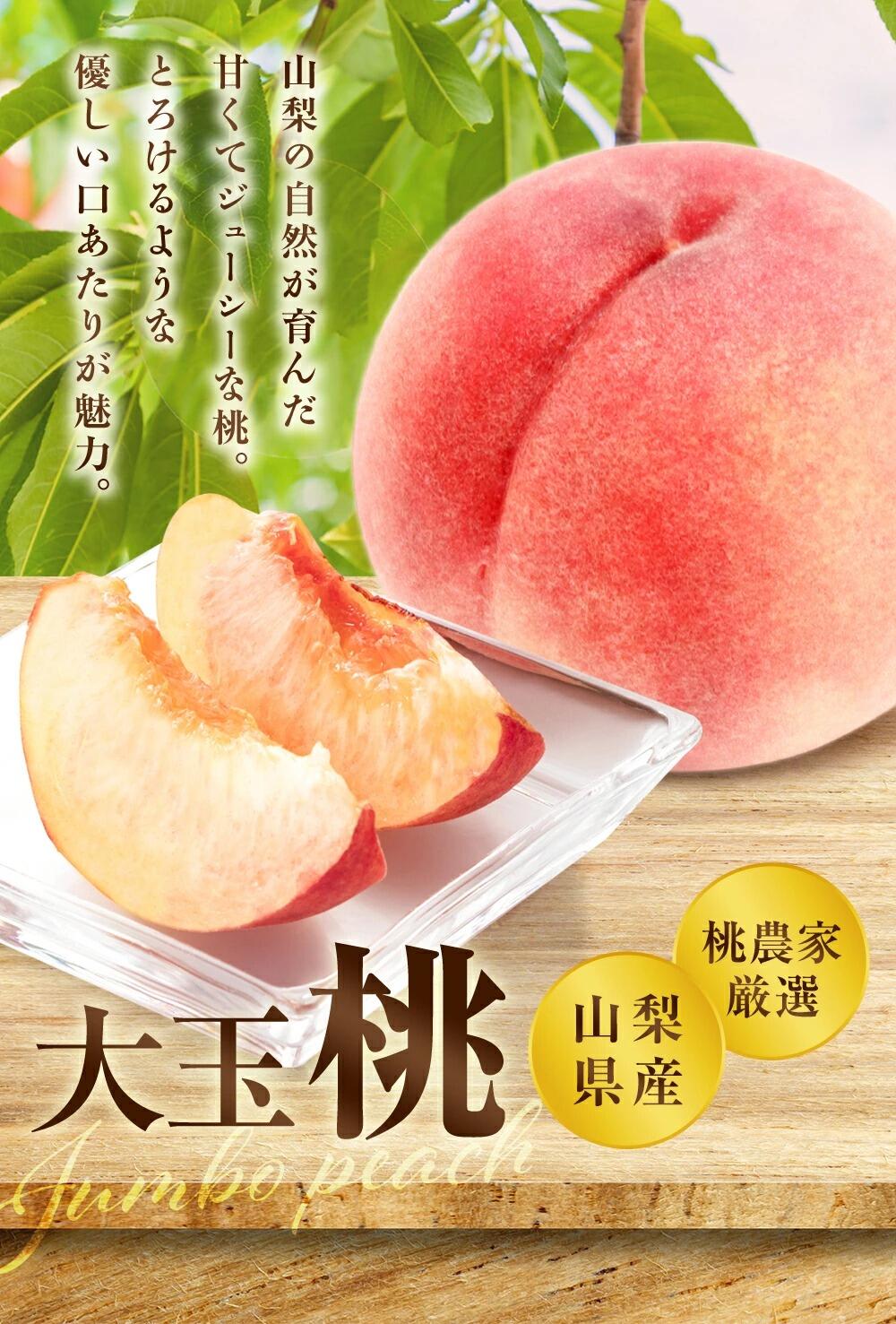

3. スイーツ・フルーツ・ジュース系

1.パティスリーキハチ 焼き菓子詰合せギフト サイト

2.下町バームクーヘンお試し福袋 サイト

3.池田青果 桃 サイト

トーン

パステルカラーやホワイトベースに淡いアクセントカラーなど、やさしく明るい印象がベース。ギフト用途や季節感を意識したテイストです。

フルーツ商材では、木や葉など“素材の背景”を活かしたビジュアルも有効。

フォント

繊細さのあるサンセリフ体または、丸ゴシックや欧文手書き風の装飾フォントと組み合わせて「遊び心」を出す。

狙い

「贈りたくなる」「写真映えしそう」と感じさせる。

女性や若年層をターゲットにする場合は、感性に寄り添った可愛らしい印象づくりがカギになります。

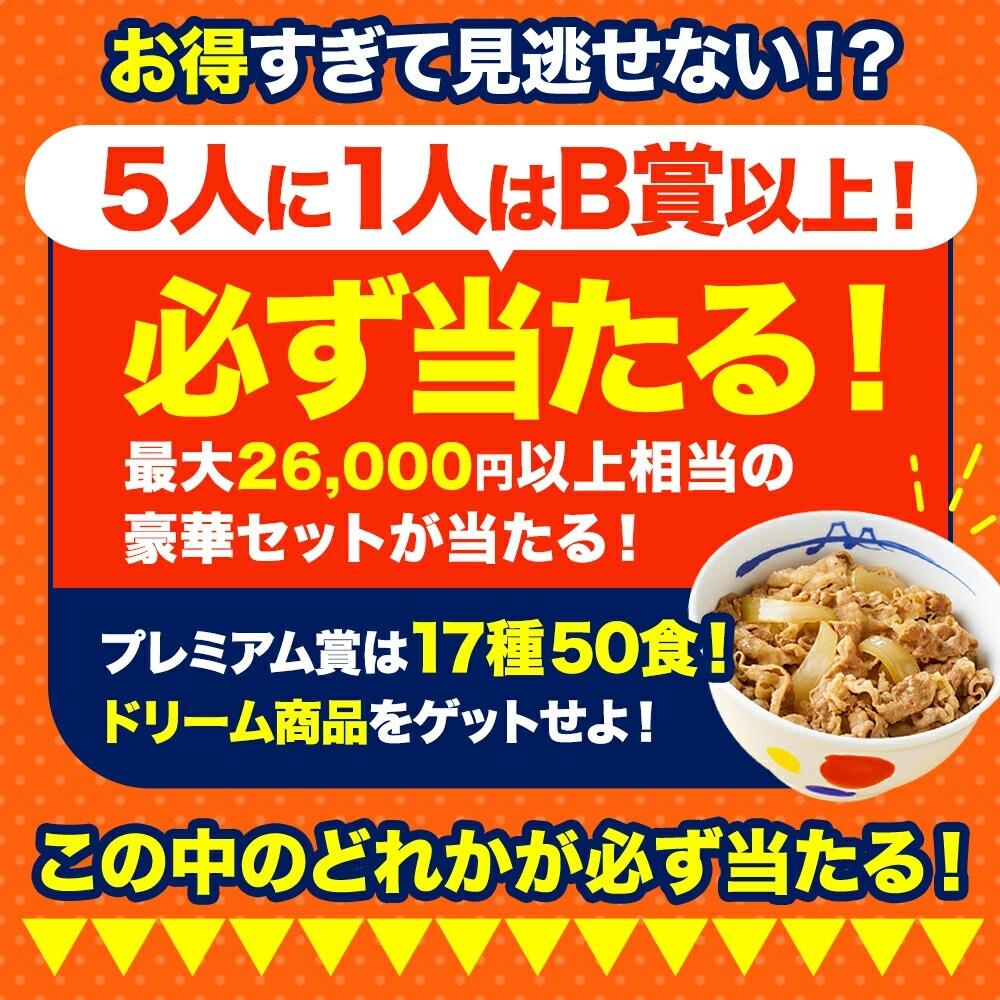

4. 訳あり・お得系商材

1.松のやロースとんかつ サイト

2.松屋ドリームガチャ サイト

3.下町バームクーヘンガチャ福袋 サイト

トーン

赤・黄・黒など、はっきりした色の組み合わせでとにかく目立たせる!インパクト重視で、視線を引きつけるデザインが効果的です。

フォント

見出しゴシック、アンチックAN、太ゴシックなど、太く力強いフォントで「安い」「お得」「数量限定」などのメッセージを前面に。

狙い

「今すぐ買わないと損」「掘り出し物を見つけた」そんなワクワク感と緊急性を煽ることが目的。

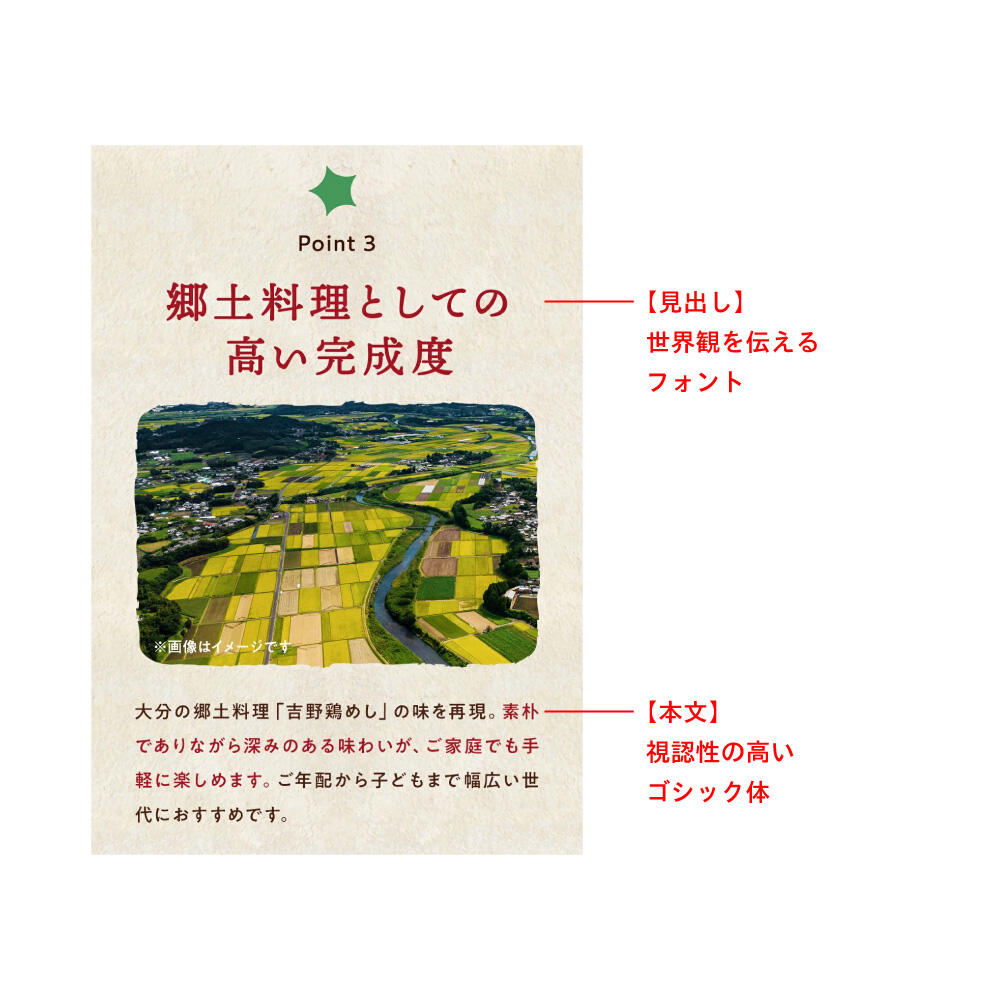

応用編:伝わるデザインにするための「フォントの使い分け」テクニック

ユーザーの目線を意識しながら、フォントを「目的に応じて使い分ける」ことが、ECデザインの質をぐっと引き上げます。

ただ整った見た目ではなく「読ませる工夫」が売上につながるカギになります。

単におしゃれなフォントを選ぶだけでなく、「見出し」と「本文」でフォントの役割を分けることが、視認性と訴求力を両立させるカギとなります。

特にスマートフォンでの閲覧が主流の今、読ませたい情報を“読ませられるように設計することはとても重要です。

①見出しには「世界観を伝えるフォント」

見出しは、ユーザーの視線をまず引きつける“最初の接点”です。

ここでは商品のジャンルや価値に合わせて、印象を決める役割のあるフォントを積極的に使いましょう。

たとえば、高級ギフト商品なら明朝体を選び、格調高さや信頼感を強調。

スイーツなら手書き風や丸ゴシックを使って、かわいらしさや親しみを演出します。

その商品が持つ“トーン”は、見出しで一瞬にして伝わる。

これこそが、見出しフォントの大切な役割です。

②本文には「視認性の高いゴシック体」

一方で、商品説明やアピールポイントなどの“本文”には、読みやすさ・わかりやすさが命。

装飾性よりも視認性を重視し、游ゴシックやNoto Sansなどのサンセリフ体(ゴシック体)を選ぶのが基本です。

特にスマホ画面では、装飾の強いフォントや線の細すぎるフォントは読みづらくなりがち。太さや余白のあるサンセリフ体なら、ストレスなく情報を読むことができ、購買率にもつながります。

フォントの力で「目に留まり、読まれる」デザインに

フォントは、ただの文字デザインではありません。「どこを読ませるか」「どんな印象を与えるか」という、設計思想そのものです。

見出し → 商品の世界観・価値観を届ける役割

本文 → 情報を正確に・わかりやすく伝える役割

この役割分担を意識することで、デザインは格段に“伝わるもの”になります。

単に整っているだけのレイアウトではなく、「目に留まり、読みたくなる」設計をフォントの使い分けで実現していきましょう!

ジャンルを超えて気をつけたい「読みやすさ」と「モールごとのルール」

① 読みやすさ第一

どんなにオシャレでも、文字が背景と同化していたり、細すぎて読めないと意味がありません。特にスマホでは、可読性の高い太さとコントラストを意識することが重要です。

② モールの規約を確認する

楽天市場・Amazonなどは、使用できる文字サイズや禁止フォントのガイドラインがあります。規約違反で画像が非表示になるケースもあるため、事前確認が重要です。

【楽天市場】

フォントサイズは16px以上が推奨されており、過度なアニメーションや明滅、装飾の強い表現は禁止されており、画像内のテキストも可読性が求められるため、ガイドライン違反があると画像が非表示になるおそれがあ。

【Amazon】

「激安」「最強」などの誇張表現が禁止されており、ガイドライン違反が続くと画像削除や警告の対象となるため透明性と正確性を重視したクリアなデザインが求められます。

③ モバイルファーストで設計する

閲覧の8割以上がスマートフォンの今、縦長でスクロール耐性のある構成にすることが必須です。フォントサイズや余白もスマホ基準で考えることが成果につながります。

よくある失敗例とその改善ポイント

フォントや色の選び方を少し間違えるだけで、商品の魅力がうまく伝わらなかったり意図とは違った印象を与えてしまうこともあります。

ありがちなNG例をもとに、改善のヒントをご紹介します。

失敗例①:高級ギフト商材にポップなフォントと赤文字

→ 「安売り感」が出てブランド価値が下がる。

解決策:落ち着いた色と細明朝体で品格と信頼感を出す。

失敗例②:健康食品で文字が背景と同化している

→ 情報が伝わらず、効果や安全性が疑わしく見える。

解決策:ベースをきなり・白にして、文字はダークブラウンやグリーンなど読みやすく自然な色に。

失敗例③:訳あり商品なのに高級感を出しすぎて違和感

→ “お得感”が伝わらず、訴求ポイントがぼやける。

解決策:黄色・赤・太文字で“インパクト優先”のデザインに切り替える

フォント選びに迷ったときの判断基準

フォント選びに迷ったときは、次のような軸で考えると方向性が見えてきます。

①「誰に届けたいか?」を基準にする

フォント選びの最も大事な出発点は、“ターゲット”です。例えば、

若年女性向けスイーツなら、かわいらしく、やさしい印象の「丸ゴシック」や手書き風フォントが合います。

高齢者向けのお惣菜セットなら、可読性が高く、落ち着いた印象の「ヒラギノ角ゴ」「游ゴシック」などが安心感を与えます。

ギフト需要のある高級フルーツなら、格調高く上品な「明朝体」や細身のセリフ体が、特別感を演出します。

ターゲットの年齢や性別、ライフスタイルに合わせて、「読みやすさ」「親しみやすさ」「上品さ」などを意識しましょう。

② ブランド全体の世界観と合っているか?

一つのLPだけでなく、ブランド全体としての一貫性も重要です。

たとえば、トップページや他の商品ページが落ち着いた雰囲気なのに、LPだけポップな書体を使ってしまうと、ユーザーは「違和感」や「安っぽさ」を感じてしまうことも。

・企業やショップが大切にしている価値観(安心・品質・高級感など)

・他のページやロゴとの整合性

・モール内での“見え方”の一貫性(楽天・Amazonなど)

こういった視点でチェックすると、フォント選びに“外さない軸”ができます。

フォントは、デザインの空気をつくるもの。

「なんとなく」で決めず、“誰にどう届いてほしいか”から逆算して選ぶと、伝わり方が大きく変わります。

まとめ

食品ECにおけるデザインとは、単なる“見た目”ではなく、「買いたい理由を伝える仕組みづくり」です。

ジャンルごとの表現ルールを理解し、ターゲットと商品に合ったトーン・フォントを選ぶことは、売上に直結する重要な作業です。

特に、ファーストビューにおいては「美味しそう!」「これ欲しいかも!」と3秒で思わせられるかどうかが勝負。見た目の印象がそのまま購買の動機につながるのです。

フォント選びや配色、構成ひとつひとつに意味を持たせることが、結果的に「伝わる売れるデザイン」につながるのです。

あなたの商品に眠っている価値を、適切なデザインで引き出していきましょう。